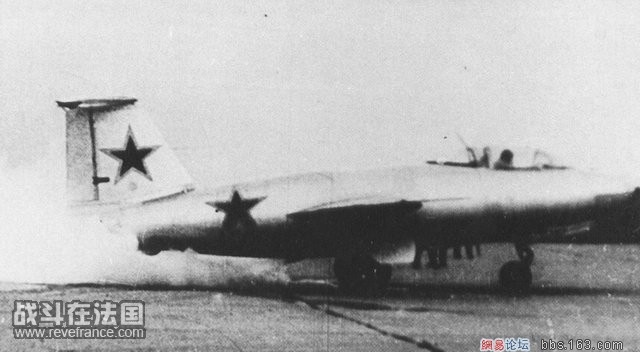

喷气发动机比较复杂,用火箭发动机可以在很短时间内实现高速飞行。在德国已经将火箭动力发动机投入使用并获得有限的成功后,苏联也开始了自己的火箭动力战斗机的计划,这是米格的伊-270

伊-270火箭动力战斗机在起飞,和其他火箭动力战斗机一样,伊-270有着惊人的速度,但留空时间以分钟计,很快就放弃了

苏联在是否直接仿制德国的Me262或He162喷气机的问题上发生了争论。这时苏军已经缴获了相当数量的德国飞机和发动机的整机和部件,可以拼装一定数量的飞机,缴获的技术资料和工装也足够开始仿制生产,但这样将扼杀苏联自己的设计。最后,在雅可夫列夫等人的坚持下,决定自己研制。除了面子问题,还有一个实际问题:德国设计的工艺要求太高,在德国备件耗尽后,苏联的工艺水平不足以自己大批制造,仿制也难以保证质量。由于苏联自己研制的喷气发动机在进度上赶不及,高层决定先用缴获的德国Jumo或BMW喷气发动机,然后设法从英国进口“尼恩”和“德温特”发动机,在40年代末或50年代初过渡到苏联自己的喷气发动机。高层同时决定,米高扬和苏霍伊用BMW003(苏联编号RD-20)集中于双发战斗机,雅可夫列夫和拉沃奇金用Jumo004(苏联编号RD-10)集中于单发战斗机。

苏联差点仿造的德国梅塞斯密特Me262,这是现代的复制品

但是没有飞起来的 Ta 183 对苏联战斗机的影响更大

[ 本帖最后由 和谐 于 2008-5-30 23:53 编辑 ] |