在高空俯拍的爆心地面,中心像一个陨石坑,方圆几十公里的地面已经塌陷。这是资料中记载的一段文字,从一个很小的局部描述了这场爆炸的惨状:“就在那道映亮了天地的白色光芒中,试验区内3米多厚的冰层被熔化,躲在200公里之外地下室里的试验人员随着一声撕心裂肺的闷响被震了起来,顿感地球末日的来临,有的经不起这强烈的刺激而神经失常。为试验而放在爆区内的坦克被炸得七扭八歪,建筑早已荡然无存。 爆区内做试验的动物,总数达15000头,当时还活着的寥寥无几,大批死亡的动物连皮毛都找不见了。特别是在200公里之外试验人员地下掩体之外的那几个大铁笼子里的一些猩猩们,脑浆飞溅,肝肠涂地的惨状,让人不忍卒睹。”

意外的是,即便是上千公里外的苏联城市,也出现了大面积的停电和通讯中断,事后苏联政府不得不进行了规模不小的城市搬迁工作,一些地方被宣布为永久无人区。方圆4000公里内的苏军通讯完全中断,无数雷达、电子设备、军用装备被爆炸产生的高能粒子直接“烧毁”、空中指挥彻底瘫痪。更让人意想不到的,爆炸直接波及到了美国:远在美国阿拉斯加和格陵兰岛的“北约北美防空防天司令部”的大量电子系统也受损,警戒雷达无法操作,通讯中断。

这是人类历史上动物死亡最多、最惨烈的一次核爆炸——这颗“赫鲁晓夫H-bomb”摇头丸的确Hi到了极点,以至于从此再也没有人敢再来第二次——这个涨停板永远封死在5000万吨TNT当量,永远属于苏联人。

全世界的地震监测站在爆炸发生的同一刻,都记录下了这惊心动魄的一刻——这种巨大的爆炸根本无法遮掩,而且从一开始就不想遮掩。

赫鲁晓夫对这次爆炸非常满意,事后,他在公开场合忍不住得意地宣称,苏联还有更大的家伙,只是我们不想试验,因为我们不想把自己房间的玻璃窗全部都震碎。

以下是“赫鲁晓夫H-bomb”在新地岛的爆心示意图,第一幅图爆炸亮光处为爆心。第二幅圆圈内为半径数百公里的彻底毁灭区。

楼主的第一幅图片并非SA-5地空导弹,而是同为苏联研制的SA-4“加涅夫”中程地空导弹。这也是世界上第一种自行机动防空导弹。不过北约给SA—5起的绰号也太恶心了,苏联自己的名字就很漂亮,叫“织女星”。

图-128国土防空截击机的前身是图-98轰炸机,它是苏联第一种超音速轰炸机。但它并非与图-16竞争中的失败者,反而是利用了其机身结构、机载设备,通过改装大推力发动机和增大机翼后掠角而设计出来的。另外图-128配备的标准武器并非从来没有实用化的AA-4,而是AA-5“灰”远程空空导弹。这里提一下’苏制空空导弹特别是早期型号一般都有半主动雷达和红外两种制导方式,AA-5也是如此。一架飞机执行拦截任务时都要同时带上两种不同制导方式的导弹。这样做是为了保证拦截成功的把握。这在楼主的照片中也能看出来,两个机翼靠内侧挂的都是圆头的红外制导型,而外侧挂的都是尖头的半主动雷达指导型。另外不少苏制飞机的教练型非常丑,这主要是因为他们多是采用了上下分列的双坐舱来保证视野。图-128、米格-25、雅克-38的教练型都是其中的“佼佼者”。

AK-47大家都太熟了,偶也没啥好多说的。

米格-25的钢制机身奇迹直到今天还为人津津乐道。钢制机身除了便于制造之外还有成本控制的好处。米格-25 的产量达到 700 多架,相比之下,同样是闯过了热障且技术上更先进的 SR-71 的产量只有 32 架,B-70 轰炸机和 F-108 根本就下马了,其中部分原因就是飙升的成本。连素来有钱的老美都感叹,全钛结构的飞机造不起更用不起。当然米格-25上也有毛子舍得砸钱的地方。米格-25在发动机外包覆一层金属网络,把辐射热反射回来,不致使机体过热。金属网络是镀银的,每架米格-25 镀 5 公斤银!本来是要镀金的,反射率更高,但金的成本太高,只好作罢。至于米格 -25的高空高速性能那是没的说。她的一种未量产的后期发展型:YE166M 先后创下六项世界纪录,从没被打破!

这六项是:

1975 年 5 月 17 日:

自海平面爬升到 25,000 米:2分34.3秒!

自海平面爬升到 30,000 米:3分9.85秒!

自海平面爬升到 35,000 米:4分11.7秒!

1977 年 7 月 22 日:

带 2,000 公斤有效负载飞上:37,090米!

带 1,000 公斤有效负载飞上:37,090米!

1977 年 8 月 31 日:

无负载飞上:37,650米! 这是绝对世界纪录!

AA-9“阿莫斯”是米格-31的标配武器,米格-25是用不了的。AA-8“蚜虫”近程空空导弹米格-25可以用,但她只有红外制导型。事实上米格-25的标配武器是AA-6“毒辣”远程空空导弹,她有半主动雷达制导和红外制导两种型号。实际上作为一种主要满足高空高速性能的飞机,米格 -25 的机动性相当糟糕,机体过载限制在 4.5g,满载的时候只有 2.2g。11.5g只有在紧急情况下可以达到,但这会导致飞机结构严重变形,落地即报废。米格-25 是米格设计局的骄傲,米格人用简陋的技术实现了不可思议的性能,这给分析米格-25的西方专家留下了非常深刻的印象。可以说苏联军事工程人员很擅长系统集成,往往能够化腐朽为神奇。这让我想到了完全相反的日本的军事装备。单个器件性能高超,集成完了却往往没有优势。当然海军装备除外。

“赫鲁晓夫H-bomb”其实就是赫赫有名的“沙皇”氢弹。这颗人类历史上的头号炸弹的威力之大,使得任何语言在其面前都苍白无力。这里我只有一点要补充。之所以在氢弹上装减速伞主要是为了给载机争取脱离时间。如果不使用减速伞而直接投掷氢弹的话,图-95载机将肯定无法逃离上百公里的绝对毁灭区。

1、本贴开头第一张红场阅兵照片确实如你所说是SA-4“加莫夫”而非SA-5“咸猪脚”,特此更正。由于当天首发此帖纯粹是心血来潮,又是完全凭记忆撰写,一时疏忽铸成大错,特此致歉;

2、本贴第二部分关于“图-128”的介绍,对于其配用AA-4“阿莫斯”中距空空导弹的描述是个笔误,呵呵,不慎将记忆中的R-4(即AA-5)写成了AA-4,该内容也是第一天开贴时发布的,心潮澎湃下的笔误,特此致歉

3、本贴第三部分关于“米格-25”的介绍,对于其配用AA-9“阿莫斯”中距空空导弹的描述是正确的,米格-25自P型也就是其双座截击型后,都具备了发射AA-9“阿莫斯”空空导弹的能力;

4、关于本贴第四部分关于“赫鲁晓夫炸弹”的介绍,对于其配套降落伞的说明以及你的补充,都没有错误,这两个作用都有。

1、关于其毁灭范围的描述,毫不夸张,这是包括我国核专家在内的各国专家对该炸弹威力的共识,可以参考一下20万吨核弹头对洛杉矶的模拟爆炸效果评估。

2、图-95轰炸机巡航高度在1-2万米高空,在这里空气已经非常稀薄,反正人是无法呼吸的,该炸弹巨大的冲击波效应和空气稠密的地面相比是完全不可同日而语,因此图-95可以安全。同时,在实战中,图-95不可能冒着巨大风险突防到美国城市上高空投弹,美苏双方都不会这么做,实战中只会将其改造为由轰炸机从空中远距离发射的空地核导弹或者地地弹道导弹。记住,这长爆炸只是一个实验,冷战中的战略轰炸机已经不是二战中那样飞到对方城市上空去投核弹了。

3、关于把月球一分为二的描述,我明显是着眼于一种调侃的修辞语气,只为调侃制造一个笑料,呵呵,我想没谁会把这句话当真:)

五、这里的黎明静悄悄——永不消逝的致命电波

正如大家已经知道的,美苏手里各自都攥着类似“赫鲁晓夫H-bome”这样虎视对方的大杀器,因此一个很坏的结果出现了——在那个“大规模核突袭”理论统治的时代,双方都很快患上了强迫症:他们永远认为自己是不安全的,睡觉前总要去再观察一下是否有小偷正在攀爬上自家的窗户,尽管之前他们已经检查了至少三次,这是典型的强迫症。其实我们多数人都有这种强迫症,这是精神病的一种:)——他们随时想知道对方趁自己睡觉时,正在干什么偷鸡摸狗的难看勾当。

于是,一场耗资巨大的竞赛开始了,双方精心建造了一大堆令人叹为观止的、辐射致命电波的“超级长波雷达基地”——我们当然不能把它们仅仅称为雷达,而是必须称为“超级雷达基地”,因为他们实在太大了,甚至他们的名字都是“某某级”这样类似于航母的命名规则,有些核心的雷达基地根本就是一座小型城市:周围以公里为计量单位遍布的雷达发射阵地、雷达接收阵地、发电厂(这些怪物都是难以想象的电老虎,有些根本就健在发电站旁边:))、制冷站(发热太大,需要专门的制冷中心冷却)、后勤生活和维护设施、警戒兵营……..等等,城市中央则是巨大的控制中心,雷达由几百名训练有素的专家同时操作。这些雷达基地的作用在于:在可能像下雨一样抛撒而来的核弹头到来之前、甚至在对方核导弹发射之初,就能让自己提前知道,也许仅仅是提前几分钟或者十几分钟,但这宝贵的时间已经能够在蘑菇云中劈开一个绿色的时间通道,让自己闲庭信步的步向早已挖在地下深处的、为核冬天准备的隐蔽所。

由于这些雷达基地的隐秘性,有些从诞生之初到结束使命一生都没有怎么露面,而另一些作为一个国家拱卫国门的前哨,至今都还在使用。因此关于他们的详细情报非常稀少,则本章节的内容将可能又是一个少见的揭秘之旅。这些超级雷达基地隐蔽在丛林、山川,安静、永不停歇的工作着(其中重要性不能允许他们宕机)——那里的黎明静悄悄。

为了加深各位理解,我们再次随手拈来一个众所周知的例子——手机,各位一定有电梯里手机信号消失或者中断的经历,这是由于手机使用高频率短波长信号造成的,否则我们的手机从根本上就不能造得这么小。在此,请回忆一下高中二年级物力课本的中关于“波的衍射和反射”章节,从这里我们知道,抛开爱因斯坦那枯燥的、关于波的速度、频率、波长之间关系的公式,我们从中剥离出与本章节相关的部分,将其简单描述为:波长越长的波,克服地球50公里曲面造成的距离限制的能力越强、穿透障碍物的能力越强,同时也因为这个原因,其发射和接收天线将是巨大的,否则长波长的电波将轻松穿越天线而不能被天线俘获———— 由此你就可以知道,本章中用来监视对方万里之外核弹发射信号的雷达们,就是不得不使用这种长波的雷达,它们都是使用米波级,也因为相同原理,他们必须花费巨资、被造得非常巨大。如果我们的手机也想使用这样的无处不在穿透力极强的长波信号,那么我们的手机必定会有一个一个几平米面积的天线架,每个人用手推车载着手机游走四方:属于我们的随身雷达接收站:)。

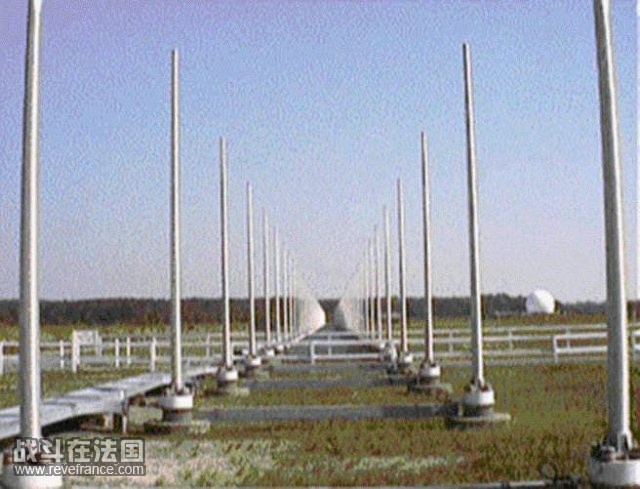

这是一个典型的长波雷达或长波通信天线阵列,用于接收长波的信号的天线阵一眼望不到头。

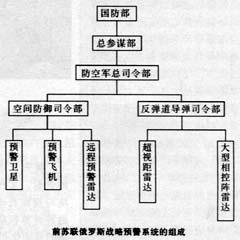

从60年代开始,前苏联开始建立起强大的、分为两层的远程预警网,第一层位于太空,使用卫星;第二层,位于地面,使用本章节所讲述的超级米波雷达基地。这个庞大的预警网,亦可不停的监视全球,拱卫苏维埃,是真正的“千里眼”。以下是前苏联的远程预警指挥结构图,从图中可以清楚的知道,本章节所要介绍的这些地面远程预警雷达网是最重要的传感器之一。

[ 本帖最后由 魔天道 于 2008-12-1 23:15 编辑 ] |