新欧洲·战法

标题: 搬点佛家的书来-量子与莲花系列-西方人论佛学-第4页更新 [打印本页]

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 01:29

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 01:30

僧侶與科學家─宇宙與人生的對談

內容簡介

《僧侶與科學家》是西方科學與佛學深入對話的結晶,內容豐富,對世界本質和生活方式的認知大有助益。 《僧侶與科學家》探討物理學與佛學這兩個平行而涇渭分明的思想,堪稱擴人心智、開人眼目之作,對話間珠璣閃現,凡沈潛深思之士,想必都樂於聽聞受持。--丹尼爾‧柯曼 《EQ》作者 科學與佛學這兩門知識看似毫無關係。佛教強調透過直接思證經驗,闡明心性的重要性,科學著重於發現外在世界,解開我們生活環境和生命的奧祕,這兩者之間是否有相容之處?彼此間能提供什麼樣的智慧火花? 出家前是生物分子學博士的馬修,繼《僧侶與科學家》一書後,與美國知名的天體物理學家鄭春淳展開對談。從佛陀到愛因斯坦,從心的本質到量子力學,讀者可以從中領會人類思想與體驗的結晶。更奇妙的是,兩位作者揭開了科學和佛學間竟有如此多的相似之處!

[ 本帖最后由 鲶鱼 于 2008-8-23 13:19 编辑 ]

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 01:30

快樂學—修練幸福的24堂課 Happiness-A guide to developing life’s most important skill

- 作者:馬修 .李卡德

- 譯者:賴聲川、丁乃竺

- 出版社:天下雜誌

- 出版日期:2007年08月01日

- 語言:繁體中文 ISBN:9789866759031

- 裝訂:平裝

- 定價:300元

內容簡介

快樂可以學習,精神可以改變

《僧侶與哲學家》作者最新力作!

沈潛三十年領悟出的幸福心得,助你掌握改變人生的關鍵技巧。

「在我們自身之外找尋快樂,就像在面北的洞口等待陽光一樣。」

───西藏諺語

每個人都想要快樂,但想像和達成之間有很大的落差。我們害怕悲慘,卻奔向它。我們想要快樂,卻遠離它。這樣的誤判是如何產生的?

從生物學博士轉為藏傳佛教喇嘛的馬修.李卡德經過在印度潛心研修三十五年之後,提出結合最新科學理論的《快樂學》。他從親身經歷出發,主張快樂不在於外在環境,而是一種能力,一種生存的態度,我們必須學習。

繼《僧侶與哲學家》、《僧侶與科學家》之後,李卡德這本最新著作,是他近年來與許多腦神經科學家和認知科學家,以及佛教僧侶如達賴喇嘛等,一起對「心的轉化」進行大量研究的結果。他們以科學的方法研究禪修者多年修心後的效果,發現長年禪修者,會在腦部造成永久的變化,左前額葉外皮區的活動會明顯增加,帶來正面情緒,例如喜悅和熱情。

李卡德主張,每一個生命都具有完美圓滿的潛能,就像每一粒芝麻都含滿了油一樣。當我們走向心靈道路,開始精進地修行,過了數月或數年之後,會達到關鍵性的轉折點,我們可以成為更好的人,也會對別人的快樂有所貢獻。

專文推薦

「在《快樂學》中,李卡德巧妙地結合他所熟悉的科學、哲學和佛學智慧,以既實用又富有啟發性的洞見,提出一個完善的路徑圖,引導我們切實修練真正的幸福。」

───丹尼爾.高曼,暢銷書《EQ》作者

作者簡介

馬修?李卡德

生於1946年。巴黎巴斯特學院分子生物學博士。

1972年,放棄科學家生涯成為僧侶,開始過心靈的生活,因此就在喜馬拉雅山區定居下來,跟著西藏大師學習,過著佛教僧侶的生活已有三十餘年。

出家前曾寫過一本鳥類遷移的著作,另著有《頓悟之旅》、《僧侶與哲學家》、《僧侶與科學家》、《量子和蓮花》,其中《僧侶與哲學家》是他與享譽法國的哲學家父親──尚˙方斯華˙何維爾針對佛教和生命的意義展開對話,在法國熱銷了30萬冊。

譯者簡介

賴聲川

創意源源不絕的創作人。一九五四年生於美國華盛頓,美國加州柏克萊大學戲劇博士,現任國立台北藝術大學教授、美國史丹福大學客座教授及駐校藝術家、【表演工作坊】藝術總監。

他二十九歲開始劇場創作,至今編導舞台劇二十七部(包括轟動亞洲的七小時史詩《如夢之夢》)、電影二部(包括享譽國際的《暗戀桃花源》)、電視影集三百集(包括家喻戶曉的《我們一家都是人》),另有劇場導演作品二十二部(包括莫札特歌劇三部)等。更重要的是,他是市場的創造者。先後開創台灣舞台劇市場、劇場影音市場(從《那一夜,我們說相聲》開始)、即興時事電視市場(《我們一家都是人》)等。賴聲川被全球媒體譽為「亞洲劇場導演之翹楚」,曾兩度榮獲台灣「國家文藝獎」。

除了是劇場創作人,也是位專業翻譯,曾譯《頂果欽哲法王傳》、《僧侶與哲學家》…等書,最新的個人著作為《賴聲川的創意學》。

[ 本帖最后由 鲶鱼 于 2008-8-23 13:21 编辑 ]

[ 本帖最后由 鲶鱼 于 2008-10-14 00:12 编辑 ]

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 01:35

[size=+2]和尚与哲学家——佛教与西方思想的对话 作者:让—弗朗索瓦·勒维尔 马蒂厄·里卡尔 陆无昶 译 下载

法国当代思想大师,法兰西院士让-朗索瓦·勒维尔与他皈依佛教的儿子马蒂厄·里卡尔,尼泊尔俯临加德满都的山上的一个僻静处,开了一场佛教与西方思想的对话。

和尚说:佛教提出了一种精神科学,它讨论的是幸福与痛苦的最基本的机能。从早到晚,在我们生命的每个时刻,都在与我们的精神打交通,这个精神的最微小的改造也会对我们的生存过程和我们对世界的感受产生巨大的影响。

哲学家说:从这些谈话中我吸取了什么教训?它们给我带来什么?它们启发我产生对于作为智慧的佛教的越来越多的钦佩,以及对于作为形而上学的佛教的越来越多的怀疑。它们也使我隐隐约约地看到对这种学说目前在西方具有吸引力的一些解释。这首先是因为佛教在生活艺术和道德的领域里填充了西方哲学的逃脱造成的一个真空。 |

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 01:35

当和尚遇到钻石

简介:

已取得佛學博士學位的麥可‧羅區,在上師的建議下回到美國,接受另一種人生修持的考驗,從中體驗佛法古老的智慧,於是進入了鑽石行業,從一個每小時7元的小弟做起,十七年後變成安鼎國際鑽石公司的副總裁。而安鼎會如此出色,源自於麥可‧羅區 任職副總裁時, 許多的決定和政策都源自於「金剛經」的內涵,主要的原則有三個,(一)做生意要成功就得賺錢(二)我們應能享用錢(三)一個人應能在最後回顧自己的事業時,告訴自己這些年來的經營是有意義的...

这是一本值得所有企业家、实业家、特别是金融界的人士阅读的一本好书,当然,更是所有佛教徒应仔细品读的一本好书,对于强调人间佛教的信徒来说,也是非常值得参考的。我会介绍更多的人,来看这本书。

在线阅读

http://lz.book.sohu.com/serialize.php?id=2480

电子书下载

http://www.vista2.net/d129/ebook2006/hsydzs.rar

內容介绍

[table=0][tr][td]本書結合了古老的與當代的西藏佛教傳統智慧,把獲致事業成功、人生圓滿的策略呈現在讀者面前。 格西(佛學博士)麥可.羅區是當今傳授西藏佛教的偉大導師之一,也是安鼎國際鑽石公司的創始人之一。該公司以五萬美元的資金起家,至今每年的銷售額超過一億美元;他以任職於安鼎的親身經驗為例,讓讀者能夠以新穎的角度理解古老的佛教智慧。安鼎國際鑽石公司的表現之所以如此出色,主要是因為作者任職副總裁期間所做的大部份決定和政策,都是應用本書所提供的商業策略,也就是你在本書看到的佛教原則所作成的。 第一個原則是,要做生意就要成功,就得賺錢。賺錢和修行這兩件事情絕對不衝突。事實上,它也可能變成修行的一部份。錢本身並沒有罪過,何況擁有較多資源的人要比沒有的人更能多行善事。問題是,我們是用什麼方式賺錢,我們瞭不瞭解錢從何而來、如何能叫它源源不斷,以及我們是否以健康的態度去面對它。 第二個原則是,我們應該能夠享用金錢。換句話說,我們應該學會如何能一邊賺錢,一邊還能保持身心的健康。創造財富的過程不應該讓我們身心具疲,如此就失去了經商原有的目的。 第三個原則是,一個人應該能在最後回顧自己的事業時,告訴自己這些年來的經營是有意義的。每個事業就好像每個人生都會有個盡頭。在我們事業裡最重要的時刻,也就是當我們最後回顧既有的成就時,我們應當能從我們經營事業與經營自己的方法中看到一些永恆的意義,為我們的世界留下一些好榜樣。 這就是鼎國際公司鑽石部門的成功所給予我們的啟示。任何人,不論背景、信仰,都能學會並應用它所啟發的道理。 作者簡介: 麥可.羅區(Michael Roach)是一名受戒的佛教僧人。他在位於印度的賽拉梅(Sera Mey Tibetan Monastery)西藏寺院學習了二十二年之後,獲得了格西(佛學大師)的學位。自一九八一年以來,他開始教授佛學;他同時也是研究梵文、藏文,以及俄文的學者,翻譯作品等身。麥可.羅區在普林斯頓大學完成大學學業,並在紐約市一家大規模的鑽石公司擔任主管數年。他成立並主持「亞洲經典機構」(Asian Classics Institute)「亞洲經典輸入電腦計畫」(Asian Classics Input Project)。此外,他也積極地進行賽拉梅寺院的重建整修工作。麥可.羅區目前居住於紐約市。

遇見鑽石遇見心~西藏心瑜珈的體驗(转)

因為2006年麥可‧羅區格西來台時主要負責瑜珈課程的緣故,我如獲至寶的得以一窺「西藏心瑜珈」的堂奧,而開始每日習練瑜珈的習慣。因天生筋骨柔軟,瑜珈許多動作對我來說本來就不困難,但認識「西藏心瑜珈」後,我深深為「西藏心瑜珈」的心法著迷,每次做完不只通體舒暢,更像是做完心靈SPA,各方面都得到淨化。

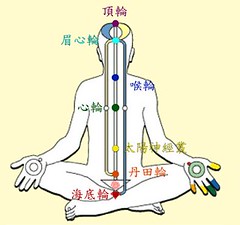

格西所帶來的這系列法門是由宗喀巴大師(第一世達賴喇嘛的老師)所設計的,他融合呼吸、咒語、觀想以及藏密修練的方法,開展出十二套的動作,每套動作都結合一個主題心法,其中已開放傳世的有五套,分別為:六波羅密、大手印、四無量心、五方佛以及供養上師。每一世的達賴喇嘛也都是練習這系列心瑜珈。

從小生長在佛教文化的環境,透過瑜珈的練習與格西的詮釋,許多理所當然的概念也更更真實地和生活貼近,所以每天習練瑜珈不只保健身體,也意外地為我的生活帶來一股穩定的力量。

就在我每天不間斷地練習西藏心瑜珈八個月之後,心中升起一股強烈的渴望,我希望 能有 老師帶領我更深入。感謝公司支持下,今年初,我來到美國亞利桑納州格西所創辦的鑽石山大學,參與完整的冬季課程。值得一得也備感驕傲的是,我與結伴同行的明儀,可算是最先完成完整學期課程的台灣人。

文/Kosha

[ 本帖最后由 鲶鱼 于 2008-8-23 13:22 编辑 ]

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 01:37

可惜只有最后2本有电子版,其它都需要购买实体书

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 02:07

佛学资源下载

《山西小院—治病救人除祸》-----念诵地藏经的感应实录

http://www.fjdy.org/shownews.asp?upid=108

《地藏经》净宗学会官方网站流通

http://www.amtb.org.tw/section1/jiangtang.asp?web_choice=14&web_rel_index=179

净空法师出资、指导游本昌居士主拍的大型历史电视连续剧

《了凡》23集连续剧

http://www.amtb-muar.org/LiaoFanLXJ.htm

净空法师在凤凰卫视专题讲解《了凡四训》20集讲座下载

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

作者: Donccer 时间: 2008-8-23 06:24

快乐是一种能力

作者: 洗澡爱小猫 时间: 2008-8-23 07:41

支持一个

不过楼主的格式有点问题

作者: 吴哥 时间: 2008-8-23 08:42

那个老外是达赖*在法国的翻译?

作者: 占星师困惑 时间: 2008-8-23 09:08

原帖由 吴哥 于 2008-8-23 09:42 发表

那个老外是达赖*在法国的翻译?

翻译不翻译的这个没有关系,书版就是读书,疑义与析的地方,政治打勾不在书版的讨论范围之内(rf17rf)

这个书好像野城推荐过吧?

作者: 惨死的鼠标 时间: 2008-8-23 10:48

原帖由 ilmctz 于 2008-8-23 10:08 发表

翻译不翻译的这个没有关系,书版就是读书,疑义与析的地方,政治打勾不在书版的讨论范围之内(rf17rf)

这个书好像野城推荐过吧?

尚方宝剑啊。。

作者: 惨死的鼠标 时间: 2008-8-23 10:55

恩,快乐可以被开发,所以番僧开发大智慧女。。

作者: 占星师困惑 时间: 2008-8-23 11:28

原帖由 惨死的鼠标 于 2008-8-23 11:48 发表

尚方宝剑啊。。

拿我当挡箭牌?(rf16rf)

没事的,战法高层很多都是文盲,列几个书名,说话克制点,我给担着点(rf17rf)

“读书无禁区”,这是我党80年代号召的(rf2rf)

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 12:18

原帖由 ilmctz 于 2008-8-23 10:08 发表

翻译不翻译的这个没有关系,书版就是读书,疑义与析的地方,政治打勾不在书版的讨论范围之内(rf17rf)

这个书好像野城推荐过吧?

说的对啊,读书就是读书,搞那么负责干什么

他是法国佛教界元老,精通西方科学和哲学同时在东方几十年的修行经历,请他做翻译很正常

PS:我把他推荐的集中一次发书版了

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 12:44

原帖由 惨死的鼠标 于 2008-8-23 11:55 发表

恩,快乐可以被开发,所以番僧开发大智慧女。。

你是说双修吧

发现很多人对藏传的了解仅限于此

藏传佛教不是密宗代名词,密宗只是一小部分,更多的是显宗部分,和汉传类似

而所谓的双修也只是密宗里面很偏的一个法门,我自然是没资格评论的,但起码我问过的僧人和佛教界人士大多说

这种双修确实是修行的一种,但能修行的极少,更别说什么“开发”了,这种方法基本已经没人修了

藏传宁玛派以前有佛母的修行人,是否是双修我不知道,但藏传有一个传统,无论你是出家在家,只要修行成就卓越都可以传法,当然要通过严格的审核

所以有的在家居士有妻室的也可以作为僧人的老师,这叫“白衣传法”,是藏地一种传统,一种传承平等的传统

如果只盯着这类问题世俗化去看它,只能说我们对藏传佛教一无所知,这点上,西方的认知更深些,除了那些政治倾向的书,很多类似我发的这些书,都是在学术范畴去翻译,去讨论,去研究藏传。确实也是因为汉传佛教相对于藏传在中国内陆传播更广,很少有人再去翻译藏经,而汉传佛教又没有更多的翻译成英文传播到其它国家,而藏地的神秘性导致西方人关注甚至迷恋它,进而很多人去深入了解它,所以西方才有这么多关于藏传佛教的书。

可以说西方人接受藏传佛教,是在惊讶之后的发现调查研究分析实证修行体验的理性过程中认知的,因为他们没有文化背景,之前对佛教没有一点认知和感情,完全是当作一门学科去认知。如同Matthieu Ricard这个生物学博士,在看到一部关于藏地的电影便萌发去藏地修行的冲动。更如Alexandra David-Nell,巴黎这位享誉全球的探险女英雄,曾以乞丐的身份5次去藏地实地考察,融入西藏生活并最后皈依佛教。西方人这种亲历亲为的实证精神还是值得我们学习的。

作者: Qesc 时间: 2008-8-23 12:44

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 13:02

国内有2个版本的中文版,02年再版过一次

也可以在巴黎找法文版,关于David-Nell的书不少

一个巴黎女子的拉萨历险记

作者:(法)大卫·妮尔(Alexandra David-Nell)著;耿昇译

出版项:西藏人民出版社 / 1997

ISBN号:9787223009362 / 十位:7223009365 / K928.975.1

【图书简介】 - 一个巴黎女子的拉萨历险记

本世纪法国著名东方学家、汉学家、探险家、特别是藏学家亚历山大

莉娅·大卫·妮尔(ALexandra DaVid-Neel,1868-1969年),是一位神话

般的传奇人物。他在法国乃至整个西方、东方学界被誉为“女英雄”。她有

关东方(特别是西藏及其毗邻地区)的探险记、日记、论著和资料极丰,被

译成多种西方和日文,并多次重版。她终生对西藏充满了无限的热爱和崇拜。

曾先后五次到西藏及其周边地区从事科学考察,而且还起了一个“智灯”的法号。

对于这样一位传奇式的人物及其著作,我国却很少有人知晓。我国已故藏学家

李安宅于1945年在《康导月刊》中曾撰文介绍大卫·妮尔及其义子——藏族喇嘛庸登。

陈宗祥先生曾译过她的力作《超人岭·格萨尔王》(1944年)。西藏社会科学院于1986

年内部印刷了她的《古老的西藏面对新生的中国》的汉译本。除此之外,再无更多的译介。

一个巴黎女子的拉萨历险记

作者: (法)亚历山德莉娅

译者: 耿昇

ISBN: 9787506015417 [十位: 7506015412]

页数: 372

定价: 21.00

出版社: 东方出版社

装帧: 平装

出版年: 2002-1-1

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 13:06

在南大读书的时候,法国文学泰斗钱老就给我推荐过这本书

还有篇他写的书评

大卫-妮尔和她的《巴黎女子拉萨漫记》

文:钱林森

《巴黎女子拉萨漫记》(Voyaged’une Parisienneà Lhassa)的作者亚历山塔丽雅·大卫-妮尔(Alexandra David-Néel,1868-1969),堪称一个“奇女子”。她之“奇”,不仅在于其漫长的生命旅程中,有罕见的丰富阅历和多样的头衔、身份:无政府主义者、歌手、记者、共济会员、女权主义者、自由思想家、佛教徒、作家、探险家、哲学家;她之“奇”更在于,她在一个女性难有作为的时代,敢于从世界的另一端来到陌生的东方,作出了一个女子无法作出的业绩。在她那儿,奇遇跟天赋一样的多彩多姿:当她热情地选择了佛教,发现了印度教的时候,她进行的是精神探险;当她在喜马拉雅山山区接受西藏师傅的教导时,她经历的是内心历险;当她在极度困难的条件下,艰难跋涉,从尼泊尔到日本,从朝鲜到中国,从印度到神秘的中国西藏,她从事的无疑是人类历史上一次真正的冒险,她是朝拜佛家圣地拉萨的第一个西方女子,由此而闻名天下。超越于这些奇特的经历和奇特的探险所造就的业绩与功勋,是她执著于佛家智慧的世纪探寻,她为我们留下的是,一种勇气、意志、力量和智慧的永恒启示。

大卫-妮尔出生于巴黎郊区一个普通的知识分子家庭,其父为犹太血统,共和党人,1871年巴黎公社战士。1874年她六岁的时候,就被父母送进了修道院,在那儿度过了“早熟而悲伤的少女时光”。封闭、幽禁的修道生活,不仅孕育了她那孤傲独立、远游出走的个性,还在她那孤寂的心灵中注进了一种对音乐、对书籍、对宗教和哲学的激情,激发了她精神探求的好奇心,催生了她性格中不断追求不断探寻的一面。1888年,她赴伦敦学习,在那儿结识美国著名民族学家摩尔根的夫人,由后者介绍,加入了伦敦的“最高神智学会”,她利用神智会“迷人”的图书室和大英博物馆的藏书,开始认真地研究东方思想,第一次接触到了中国和印度的古典哲学和文学,更激发了她去东方远游和探求的愿望。回到法国后,她在巴黎大学、法兰西学院等高等学府选修东方文明课程,成为著名东方学家席尔宛·莱维和爱德华·福科的女弟子,继续这方面的探索和准备。她迷恋于佛教壁画和御座上菩萨和祥、沉思的面容,在刚刚兴建的吉美东方博物馆度过相当长的“快乐时光”,尽情地,自由地接纳东方文化的滋养。

1890-1900年间,是她生命中发生重大转折的年代,她终于如愿以偿,首次赴佛教故乡印度旅行,开始了她东方之旅的第一程,并于1893年一度到达印度与中国的边境,首次领略到了她所神往的西藏山川风光。1904年她在法国《信使报》发表了《朝鲜的宗教和迷信》、《西藏的僧侣及其教理》,1907年出版著作《墨子的哲学》,1908年发表著作《日本哲学研究》,1909年出版《中国哲学中的个人主义理论》,同时写成《佛陀的宗教和佛教的现代化》一书(1911年出版)。

1911-1924年,是大卫—妮尔跨越欧洲,前往西藏的时期,她由巴黎向圣地拉萨开拔,迈向神奇的佛教之路,进入她生命旅程中最重要的时期。1911年8月9日晚,她搭乘“那布勒斯”号远洋舰从地中海起航,穿越红海,驶向印度洋,经过近一个月的海上漂游,在科伦坡登陆,开始了她向往久已的漫长而神秘的东方之旅。1914年她结识15岁的雍登喇嘛,收为养子,成为她朝拜圣地拉萨的忠实伴侣。她结拜大喇嘛为师,并在喜马拉雅山南侧山脚下一个僻静处修建了自己的“和平隐修室”,在那儿沉思、修炼,学习佛家tummo(即精神内热的实践方法),长达20个月之久。1916年7月,她终于止不住近在咫尺的山那边那片圣土的诱惑,未经许可就越过了喜马拉雅山进入了西藏,在雍登喇嘛等人的陪同下,参观了著名的宁玛巴佛塔和扎什伦布寺,并拜见了班禅喇嘛。这是她第一次进入西藏的尝试,但迫于英国人的驱逐,不得不于同年9月又回到大吉岭。

1916年底-1921年初,大卫-妮尔试图开辟另外的通道,向拉萨挺进。其间,她为了研究小乘教曾到过缅甸,去日本、朝鲜考察过佛教,由汉城经沈阳入山海关,于1917年10月到达北京。1918年1月离京搭车赴河南参观龙门石窟佛像和禅宗圣地少林寺,然后,由那里经山西、陕西和甘肃西宁,直奔著名的喇嘛圣庙塔尔寺,在塔尔寺待了两年零八个月,她过的纯然是藏人喇嘛的生活。1921年2月,大卫-妮尔和雍登一行离开塔尔寺,又开始了西藏的旅程。她首先绕过西藏的整个东部地区,到达了打箭炉(康定),企图通过商队大道向拉萨挺进,接着又从姜塘折回,在川康、安多等人迹稀少、未知的“禁地”,寻求通往圣地拉萨的通道。1921年9月,她到达距西藏百余公里的边城玉树(Jakyendo),曾试图由此向西进藏而未果。1922年2月,大卫-妮尔一行又试图从玉树向南分路进发。经数月跋涉仍未成功,于1922年7月末,离开玉树取拉萨的反向,向东北方向开拔,在中国西北大沙原上驰骋:入青海、进甘肃、走酒泉,1923年2—3月到达敦煌,参观了敦煌石窟。此后不久,她又折回甘肃兰州,在成都小憩后,取道云南丽江山区,经过3个月艰苦跋涉,于1923年10月20日到达蔡宗(Tsedirong)小镇,这是通向西藏的大门。是年10月末一个晴朗的早晨,大卫-妮尔离开蔡宗小镇传教士的住所向西藏进发:不到拉萨,宁可死!她已经不止一次的这样发过誓。这是大卫—妮尔第五次奔赴拉萨,稍后发表的《巴黎女子拉萨漫记》正是作者这第五次赴西藏的纪游,它生动地记录了这位西方无畏而虔诚的精神探求者和地理探险家向拉萨挺进的真实情景。

1923年初冬,当她向拉萨发起这最后的冲刺时,她已经在西藏和周边地区探索了差不多八个年头。这已经是第五次了,她试图进入南部高原禁区,拉萨就在那儿。那高海拔的沙漠,没有一个地方低于三千米,令人想起一个由石头组成的海洋,被无数河川切割的山脉,如波涛一样紧挨着、褶皱着,随着千万年历史的流逝而增高,被开凿成一片涌浪带。这是一个神秘的未知世界,充满各种奇迹。在路口、山口、村口和寺庙门口,一些石冢、刻石、纸旗和彩色会旗,都以其自然本色记述着一个又一个传奇色彩的佛教故事。大卫—妮尔装扮成喇嘛老妈妈,与雍登同行,他们穿过冰封的沙漠,越过神秘的番巴地区,渡过了雅鲁藏布江,一路为人驱邪、占卜,一路乞讨、潜行,在征程中,不断击退盗匪的拦截和侵犯,通过了西方人尚未涉足的最危险的通道,经受住最严峻的考验。就这样,经过四个多月的冒险和艰难跋涉,于1924年西藏新年前夕,悄然抵达神秘的“禁城”拉萨。这位西方奇女子终于实现了自己的梦想,以西方女探险家和信徒身份,在世界历史上第一次,跨越欧亚两大洲,走完了巴黎—拉萨,这一漫长、神奇的佛教之路。

1925年5月,大卫-妮尔从远游的亚洲回到阔别14年的祖国,她受到了英雄般的欢迎。报界和新闻媒体纷纷刊登她的照片和文章,学界竞相邀她去作报告,作讲座,欧洲各国请她去访问、演说,一时间,成了举世瞩目的名人。她在这期间发奋写作,著书立说,先后创作、出版了《巴黎女子拉萨漫记》(1927)、《西藏的奥义和巫师》(1929)、《喇嘛五智》(1929)、《岭地的格萨尔超人的一生》(1931)等游记、小说、报导和著作。大卫-妮尔的亚洲之行和致力于东方精神的探求,赢得了世人的赞誉。在共和国总统支持下,67岁的女探险家于1937年二赴西藏,由于抗日战争爆发,而未能最终到达拉萨,但她在中国其他地区滞留近9年时光,使之对中国文化有了更直接的感受和了解,写出了《爱的魔力与魔法》(1937)、《在暴风雨的乌云下》(1939)等充满真情实感的中国题材的小说和游记。1946年她从中国回到法国后,又相继出版了《在喜马拉雅山腹地》(1949)和《中国四千年的开拓史》(1964)等著作。她对中国文化,充满了挚爱,毕生致力于佛教精神的研究和传播,直到逝世前百岁寿辰那年(1968)她还草拟了写作题目:《一名北方瑜伽行者》。可以说,她对佛教文化和东方精神进行了不屈不挠的世纪探寻,用她的青春、热情,果敢、毅力,生命和智慧铺筑了中西方文化相了解相沟通的道路,被誉为18世纪以来法国最伟大的女性之一。

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 13:16

如im版所说,这里不想讨论政治问题,西藏奴隶制我也很反对,更表说分裂祖国了

我只是觉着佛祖释迦牟尼在世的时候都没能改变整个人世,何况藏地呢,人要改变还得靠自己,而不是靠佛力,这也不符合因果定律

佛家的思想比较适合作为个人修行和境界提供,作为一种政治意识形态是肯定会变味的

所以佛教在中国也没成为主流宗教的原因。而藏地的情况比较特殊,正是佛教将一个野蛮民族改变成为一个崇尚佛教的地域。在那种物质极度匮乏,生存状况极其恶劣的地区,相比人们对于精神的追求自然是会凸现出来的。

而当下这个物质泛滥的社会,精神自然是沉沦的,物质和精神如同天平的两极。

作者: 惨死的鼠标 时间: 2008-8-23 13:18

这种东西网上一搜一大堆,信什么不信什么那是个人的业,是不是?:D

难得有对这个感兴趣的童鞋,佩服你一下先。。

不过我对藏传佛教了解有限热情也有限,就不劳你开导了。

最不待见的不是藏传佛教,是西方人的装神弄鬼。拿出一个脑科研究结果来蒙人。你问他有没有研究过虔诚穆斯林的脑子?虔诚基督徒呢?围棋运动员会不会也有一块区域特别发达呢? 单纯的科学现象被罩上宗教的外皮就显得特别恶心。。

我个人比较偏激,尤其是对宗教。其实我对佛教相对于另几个血腥的宗教算是青眼有加了,可是对藏传那一套还是反感。

感谢你推荐这些书。但是如果是我自己,也许会选择一些介绍汉传佛教的书加上一些介绍量子力学的书看看,而不是一个生物学家写的这二者的杂交。。

对书不对人。再次表达对你的钦佩。

作者: 惨死的鼠标 时间: 2008-8-23 13:23

另,印象中似乎就是这个法国女子,在藏期间, 被想尝尝洋人滋味的活佛召为智慧女。当时她已不再年轻。。

也许是谣传,罪孽啊罪孽。。

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 13:38

原帖由 惨死的鼠标 于 2008-8-23 14:18 发表

这种东西网上一搜一大堆,信什么不信什么那是个人的业,是不是?:D

难得有对这个感兴趣的童鞋,佩服你一下先。。

不过我对藏传佛教了解有限热情也有限,就不劳你开导了。

最不待见的不是藏传佛教,是西方人的装神弄鬼。拿出一 ...

境由心生,你所见即你所想见

祝好

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 13:40

原帖由 惨死的鼠标 于 2008-8-23 14:23 发表

另,印象中似乎就是这个法国女子,在藏期间, 被想尝尝洋人滋味的活佛召为智慧女。当时她已不再年轻。。

也许是谣传,罪孽啊罪孽。。

印象中 似乎 就是 也许 谣传

你把中文的威力发挥的淋漓尽致

作者: 惨死的鼠标 时间: 2008-8-23 14:12

唉,谣传害死人。。

- 英国的一个女作家Jane Campbell,她曾是Kagyupa活佛Kalu Rinpoche(1905-1989)的翻译。有一天活佛忽然要求她做他的“智慧女”,她虽然很吃惊但不得不服从师父(那时已年近八十)。后来她逃出了藏传佛教的圈子,所以我们今天能通过她的描述来窥视现代藏传佛教的“智慧女”仪式。...

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 14:31

别把google当真理哦,这样才害死人

作者: julien_jin 时间: 2008-8-23 18:31

那个实体书中文版的哪有卖的啊,巴黎的中文书店有吗

作者: 瞳美人 时间: 2008-8-23 18:48

我也是信佛的 但绝对反对藏传 第一 佛法乃世间法 生活才是最好的老师 避世是消极的 第二 依法不依人 依了义不依不了义 藏传为小乘的不了义 只是为大乘铺垫用的讲义 不可采用 还有众生皆佛 还有宗教的价值是为全人类服务 不是成为宗教的奴隶 错误的思想灾难很大的 再有僧侣不一定有智慧成为指导者

依法不依人 就是要依佛法 哪里跑出那么多的法王 上师的 不用想就是邪教 我也是信佛的 但没那么迷信 成佛的关键是信自己

信心第一 还有生活才是最好的老师 战胜困难就是开显成佛 生机无限 成佛其实就是一种状态 胜利的状态 人人都有 很平凡也很伟大的!! 装神弄鬼的干什么 就骗那些知识份子的

[ 本帖最后由 瞳美人 于 2008-8-23 19:49 编辑 ]

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 20:52

原帖由 julien_jin 于 2008-8-23 19:31 发表

那个实体书中文版的哪有卖的啊,巴黎的中文书店有吗

你可以去看看巴黎的凤凰,我记得《和尚与哲学家》是有的,其它的如快乐学,量子与莲花,和尚与科学家系台湾出版,估计不太容易找

当和尚遇到钻石在国内一度是畅销书,应该不难找,尤其适合从商的朋友

作者: GengisKhan 时间: 2008-8-23 21:07

(, 下载次数: 2)

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 21:14

原帖由 瞳美人 于 2008-8-23 19:48 发表

我也是信佛的 但绝对反对藏传 第一 佛法乃世间法 生活才是最好的老师 避世是消极的 第二 依法不依人 依了义不依不了义 藏传为小乘的不了义 只是为大乘铺垫用的讲义 不可采用 还有众生皆佛 还有宗教的价值是为全 ...

同靴,不太客气地说,信佛的人不一定了解佛学,很多常识问题如果有歧义,那我无话可说了

佛法在世间,不离世间觉,哪个大德说佛法就是世间法了?可以说,世出世间法都不离佛法,佛法是世间法也是出世间法,分开说能一样么

如同白马黑马都是马,说“马就是白马、白马就是马”不觉很荒谬么

生活是最好的老师,避世不一定就是消极的,佛家的出离是为了清净自我和更好的认知自我与这个世界,是一种更加精神化的生存方式。如果你说出家就是避世,那汉传佛教没有出家和尚?你的逻辑很有问题

藏传是大小乘都没搞清楚,我也不想问你何为法和为人,还什么了义不了义了,禅话佛话张口就来,但基本常识都没弄清楚,实在让我惊讶

中国当下的普遍状况,信佛求福报,烧香拜佛弄点香火钱去贿赂佛菩萨,佛菩萨吃水果么,会花人钱么,净空法师说的好:信佛不学佛,不懂佛法才是真正的迷信

中国佛教包容了北传佛教、南传佛教和藏传佛教三大体系,全面继承了印度三个时期的佛教,世界上完整的佛教在中国

藏传汉传都是释迦佛祖来的正传,我们有达摩祖师,藏地有莲花生大士,都是把佛法从印度带来的大德,藏传佛教是显宗和密宗的统称,藏传不等于密宗,藏地僧人要学大量的显宗大乘课程才能进入密宗阶段修行。

佛祖根据不同人的根器说不同法,分别说了显宗(大乘小乘)和密续部分,佛法本不分显密大小,只是根据不同人的根器因缘因地制宜,分成不同的形式传播,大乘小乘密宗是一不是多,汉传藏传是一不是二,这些都是学佛应该知道的常识

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 21:15

原帖由 GengisKhan 于 2008-8-23 22:07 发表

1022945

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-23 21:23

佛教在中国的传播

中国佛教包容了北传佛教、南传佛教和藏传佛教三大体系,全面继承了印度三个时期的佛教。世界上完整的佛教在中国,世界上完整的佛教经典也都在中国。可以说,佛教诞生在印度,发展在中国。

1.汉族地区佛教

西汉哀帝元寿元年(公元前2年),大月氏王使臣伊存向中国博士弟子景卢日授《浮屠经》,佛教开始传入中国。史称这一佛教初传历史标志为“伊存授经”。1988年是中国佛教年。佛教在中国的发展大致经历了译传、创造和融合三个阶段。

(1)两汉之际、魏晋、南北朝时期为译传阶段。中国先后译出大量的佛教经典,研究佛教的风气成为一时之盛。

(2)隋唐两代是中国佛教的创造阶段和鼎盛时期。中国僧人分别以一定的印度佛教经典为依据,开宗立派,创构了自己的理论体系,形成三论宗、天台宗、华严宗(贤首宗)、法相宗(慈恩宗)、律宗、净土宗、禅宗、密宗(真言宗)等八个主要宗派,号称中国佛教的鼎盛时期。这一时期中国佛教各宗充分发挥了中国人的创造性和佛教内部各派的协调性,但与中国固有的思想协调不够,出现佛教与儒道对峙有余、相融不足的局面。

(3)宋元明清四朝中国佛教处于融合阶段。佛教在这900年间空前广泛、深入地与中国的文化全面结合。一方面佛教与儒道融合,成为“三教合一”历史背景下的佛教。另一方面,佛教借助文学、绘画、雕塑、建筑等艺术形式,成为民间风俗习惯、民族心理与思维,乃至语言素材构成的重要有机成分。元明清三代,汉地精英佛教停滞衰退,而大众佛教取得长足发展,出现“家家观世音,户户阿弥陀”局面。这一阶段从教派上说,主要流行禅宗和净土宗,其他各宗逐渐衰落。

净土宗以口念“南无阿弥陀佛”为修行方式,以往生西方极乐世界(教主阿弥陀佛,其左侍为观世音菩萨,右侍为大势至菩萨)为宗旨,是最简便的法门,在民间影响最大。禅宗是纯粹中国化的佛教,它以觉悟众生必胜的本源(佛性)为主旨。禅宗奉菩提达摩为初祖。五祖弘忍创建“东山法门”,为禅宗的实际创始人。弘忍门下出神秀、慧能二大弟子,分成南北两宗。北宗神秀一系不久衰落。南宗慧能一系成为禅宗主流,后发展成临济、伪仰、曹洞、云门、法眼五家,合称禅门五宗。禅宗是我国支派最多的佛教宗派,也是中国佛教史上流传最久远、对中国文化思想影响最广泛的宗派。

近代汉地佛教,除少数律寺(律宗)和讲寺(天台宗)外,几乎都是禅宗丛林。而禅寺中绝大多数属临济宗,少量属曹洞宗。在修持方面,禅僧又都“禅净双修”,禅宗和净土宗的界限已十分模糊。

2.云南上座部佛教

云南上座部佛教主要分布在西双版纳、德宏、思茅、临沧和保山等地州,为傣、布朗、德昂、阿昌等族和部分佤族群众信仰。信教人数约70余万人。

上座部佛教传入云南有两大路线。大致地说,西双版纳的小乘佛教受泰国佛教的影响较大,德宏地区的小乘佛教受缅甸佛教的影响较大。西双版纳的小乘佛教大致兴起于隋唐时期,宋代得到较大发展,元明清三代是鼎盛时期。德宏地区的小乘佛教大约于16世纪中叶后由缅甸传入。

上座部佛教保持如法如律、精进修学的早期佛教传统,崇拜佛牙、佛塔、菩提树等释迎牟尼的纪念物,又特别重视禅定和早期佛教的一些戒律。

上座部佛教对傣、布朗、德昂、阿昌等民族的文化、政治生活和习俗都有深刻影响。傣族每个男子都要遵俗在少年时期当一次和尚,3~7年后还俗。有些人成为终身僧侣。没当过和尚的男子被人瞧不起。

3.藏传佛教

佛教没有传入西藏以前,藏民信奉原始的苯教。藏传佛教在其发展过程中出现两次大高潮,即前弘期和后弘期。7世纪中叶到9世纪中叶的200年间为前弘期,佛教从印度、汉地两个方向传入西藏地区,为藏传佛教的形成时期。841年藏王朗达玛废佛,佛教传播中断136年。10世纪末叶到15世纪初的500年间为后弘期,这一阶段佛教再次从印度传入,是藏传佛教的大繁荣时期,产生许多互不隶属的各种教派。

藏传佛教源于印度,由莲花生大士带入藏地,并降伏了原始苯教,建立了藏传佛教的基础。在教义上,是大、小乘兼容而以大乘为主;大乘中显密共修,先显后密,并以无上瑜伽密为最高修行次第,形成藏密。

活佛转世制度为藏传佛教所特有。所谓“活佛”系汉族称谓,藏语为“朱古”,意谓神佛化现的肉身。按藏传佛教说法,一个活佛圆寂后,其灵魂转移,化身为另一肉体的人,即转世灵童。在清代顺治、康熙年间,清政府先后正式册封宗喀巴的再传弟子为达赖*和班禅额尔德尼,从此正式形成两大活佛转世制度。历代转世,必须经中央政府批准。

藏传佛教现在有四大教派,即:宁玛派(因该派僧人穿戴红色袈裟、增裙、僧帽,俗称红教)、萨迦派(因该派寺院围墙涂有象征文殊、观音和金刚手菩萨的红白黑三色花纹,俗称花教)、噶举派(因该派僧人穿白色僧裙和上衣,俗称白教)和格鲁派(因该派僧人戴黄色桃形僧帽,俗称黄教)。格鲁派(黄教)是15世纪初宗喀巴创立的教派,其后世弟子形成达赖和班禅两大活佛转世系统。由于明清两朝的册封、扶持,格鲁派成为藏区执掌政权的教派,势力最大。

[ 本帖最后由 鲶鱼 于 2008-8-23 22:30 编辑 ]

作者: ice.cube 时间: 2008-8-24 09:01

谢谢楼主详细地介绍,宗教本应于政治无关,至于为何现在蛇龙混杂,鱼目混珠,确实让很多愿意亲近灵修的人难以抉择,我想问一下楼主,如何找到一个适合自己的修行法门和上师呢

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-24 22:53

是啊,很多事情都是人给搞恶心的

佛学修行一个是靠缘分,另外一个靠愿力,就是你发的愿越大越容易遇到具德上师

在没有上师指导的情况下,可以先看些高僧讲座录像和书籍,我就是看净空法师的讲经录像入门的,尤其是入门经典《地藏经》《十善业道经》《了凡四讯》和道教经典《太上感应篇》的讲解。藏传方面,可以看索达吉堪布的讲座和书,大堪布将基本重要的经典用汉文讲解并出版不少汉文释本和著作。其中《入菩萨行论》由于汉传早期译本艰深难懂后来便没有流传,但这是非常重要的一部经典,可以说是成佛指南,在古印度有几十部著作专门论述此著作

现在网络如此发达,各种资讯泛滥,真伪难辨,还是要先从确凿无疑的明师开始,深入下去

有了辨别能力,便可自己寻找适合自己的法门和上师,但现在到处鱼龙混杂,与其到处参加法会跑各种道场和修行团体,还不如自己在家精心看2本佛书收获要大,佛法的最大特点就是自修,自我觉悟,外力再大,再有因缘,还是要靠自己体悟,无法依赖外界。

具德上师是一种传承的加持和认可,是一种传承纯洁性和连贯性的保证,这也是佛法连绵2千多年没有变味的原因。

可以每天跟观世音菩萨真诚祈祷,祈祷具德上师的到来,一般发愿半年一年祈心至诚都可遇见可以引导你的上师

在没有上师的阶段,建议一门深入先了解一个法门,比如净土法门,深入之后再触类旁通,这是净空法师的方法

一开始就普遍撒网净土禅宗密宗什么都来,往往竹篮打水一场空,最多花半年一年时间了解几大传承,然后寻找并选择适合你的具德上师,跟随上师一起,一门深入

作者: ice.cube 时间: 2008-8-25 15:21

最近突然萌发了一种莫名的渴望,对人生,我并不是指物质方面,而是觉得自己的心灵一片空白,没有信仰的人生是可怕的,从小就比较喜欢看精神,宗教方面的书籍,楼主的帖子我都看过,包括你介绍的书籍也大都浏览过,正如你介绍的,要找一位好的上师,可名师难遇,真法难求啊,人在异域,发大愿,下恒心,更是难啊,连书籍都比较难找,不过谢谢楼主的介绍,也希望你讲讲你的修行经验,以便让渴望的人生些信心

作者: 侦察兵 时间: 2008-8-25 20:23

量子与莲花和僧侣与科学家似乎是同一本书,台湾诚品网络书店有卖

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-26 00:31

原帖由 ice.cube 于 2008-8-25 16:21 发表

最近突然萌发了一种莫名的渴望,对人生,我并不是指物质方面,而是觉得自己的心灵一片空白,没有信仰的人生是可怕的,从小就比较喜欢看精神,宗教方面的书籍,楼主的帖子我都看过,包括你介绍的书籍也大都浏览过,正如你介绍的,要找一位 ...

出门在外,确实大家都有共同的困惑,我也是刚入门,谈不上有什么感想

我想还是先多看看大德讲座书籍,先打点基础,等哪天真碰到明师也能对得起人家的教诲啊

大家共勉

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-26 00:37

原帖由 侦察兵 于 2008-8-25 21:23 发表

量子与莲花和僧侣与科学家似乎是同一本书,台湾诚品网络书店有卖

这样啊,我还没找到原书,有机会托台湾朋友回去找找

我很偏爱马修的书,他的科学家身份背景,他父亲又是法国院士哲学家

他这个法国知识界精英代表放弃科学研究去尼泊尔出家,一去就是20多年。。。

这些经历混合在一起产生一种魅力,一种不同思维模式不同世界观碰撞之后的产生的奇异火花

我想就算我还没有信佛就看到他的书,也是会很着迷的

这也是我一直推崇他的原因

作者: 侦察兵 时间: 2008-8-26 09:16

原帖由 鲶鱼 于 2008-8-26 01:37 发表

这样啊,我还没找到原书,有机会托台湾朋友回去找找

我很偏爱马修的书,他的科学家身份背景,他父亲又是法国院士哲学家

他这个法国知识界精英代表放弃科学研究去尼泊尔出家,一去就是20多年。。。

这些经历混合在一起产生 ...

你可以在这家书店网上购买,法国信用卡可以用,不贵,速度也蛮快

作者: 斐多 时间: 2008-8-26 19:41

很惊讶在这里看到了鲶鱼!谢谢你的介绍

小乘佛教更接近佛陀的原意,以为大乘的境界就是高,不屑于研习小乘,是很多人经常犯的错误。

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-26 22:24

原帖由 侦察兵 于 2008-8-26 10:16 发表

你可以在这家书店网上购买,法国信用卡可以用,不贵,速度也蛮快

你已经买到了?谢谢你的推荐

這個網站確實不錯,以後賣繁體可以去這裏了

查到這個網站的幾本書

僧侶與哲學家

http://www.eslite.com/Search_Pro.aspx?query=%e5%83%a7%e4%be%b6%e8%88%87%e5%93%b2%e5%ad%b8%e5%ae%b6&pagecount=10&cat=0

僧侶與科學家:宇宙與人生的人生的對談

http://www.eslite.com/Search_Pro.aspx?query=%e5%83%a7%e4%be%b6%e8%88%87%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%ae%b6&pagecount=10&cat=0

快樂學: 修練幸福的24堂課:

http://www.eslite.com/Search_Pro_Author.aspx?queryauthor=94846&pagecount=10

我查了很多網站,確定《量子和蓮花》 与 《僧侶与科學家》 應該是2本書

關於Matthieu Ricard的文學作品

1.《快樂學—修練幸福的24堂課》Happiness: A Guide to Developing Life’s Most Important Skill

2.《僧侶與科學家─宇宙與人生的對談》

3.《頂果欽哲法王傳》The Life and World of Dilgo Khyentse Rinpoche

4.《頓悟之旅》

5.《量子和蓮花》

6.《僧侶與哲學家-父子對談生命意義》

還有一本攝影集 Tibet: An Inner Journey

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-26 22:32

原帖由 斐多 于 2008-8-26 20:41 发表

很惊讶在这里看到了鲶鱼!谢谢你的介绍

小乘佛教更接近佛陀的原意,以为大乘的境界就是高,不屑于研习小乘,是很多人经常犯的错误。

我早该来这里的

你看问题很深哦,这个问题很严重

小乘大乘是一体,不能说谁更接近佛陀原意,包括密宗,都是佛陀在不同时间对不同根器的群体说的不同法门,但本质是完全一直的

净空法师就常说,当下人太贪,学佛法也贪,不要说小乘,十善都没有修好,就要贪大乘贪密宗,这是很不良的现象

小乘的宗旨是自救,自我解脱,而大乘是自救救他,所以先有小乘的修行自我有相当的证悟才能再帮助他人,否则是本末倒置

另外中国之所以没有小乘,只在东南亚地区延续了小乘传承,是因为儒家传统作为一种修为和道德准则代替了小乘

之所以中国佛教没有小乘而直接进入大乘,并不是不需要小乘、

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-26 22:35

量子力学与唯了别学

杨新宇 著

解 题

识,了别义,唯了别学即唯识学,言唯了别学而不言唯识学,因唯识之识字一般做名词解,此处之了别做动词解。做名词解,识为识体,犹有“我执”;做动词解,了别乃了别之“行”,刹那刹那迁流不息,中无实体,实乃依他起相,缘起相。若能破除对实有的执着,建立唯了别的观点,则可以畅达的理解量子力学,反之,分析量子力学这个案例也有助于理解唯了别学。

量子力学哲学诠释概述

在哲学层面上思考量子力学,则无需涉及复杂的数学细节,一个简单的双缝干涉实验已包含了量子力学的全部奇异之处。

考虑光子由一个光源出发,通过与光源等距的两条平行狭缝,射到感光屏上,在屏上呈现出光子的分布。在实验中,先分别打开一条狭缝,关闭另一条,这时感光屏上的强度分布为光子通过单缝的衍射图样。然后将双缝同时打开,这时在屏上得到的是光子通过双缝后形成的干涉图样。这个实验反映了光的波动性。

如果在光源处换上一架机枪,则子弹通过双缝后的分布等于两个单缝分布的直接相加,这里不发生干涉现象,反映了经典粒子的特性。

如果在光源处换成电子枪,则结果与光子干涉实验相一致,而与经典粒子的结果不一致。

那么是否就可以把电子理解成波呢?按这种解释,电子波到达双缝时,形成两个子波,这两个子波相互叠加产生干涉花样。但是,这样的解释意味着电子在双缝处被分成了两部分,分别通过双缝,这显然与电子的粒子性相矛盾。同时,如果电子是波,那么单电子的衍射条纹应该是分散的分布着,但事实上,却是单个的点。

那么是否可以把电子理解成粒子呢?按这种解释,电子在双缝处不会分解为两个,而是只从其中一条通过,并射到感光屏上形成一个感光点。这虽然解释了电子的粒子性,但也会产生一个矛盾,既然电子只经过一条狭缝,那么另一条缝的启闭不应该对电子的运动有什么影响,因此,先分别打开一条狭缝得到两种衍射图样,它们的相互叠加应该与同时打开双缝相同,不应该出现干涉。同时,按粒子观点,电子应该落在屏上同一个点上,而不是呈衍射条纹,这也与实验结果矛盾。

所以,用经典的波或粒子概念理解上述实验现象都会产生矛盾,现在流行的是一种波粒二象性的解释:和微观粒子相联系的波是一种概率波,波函数在空间中某一点的强度与在该点找到粒子的概率成比例。按这种理论,当双缝同时打开时,电子有可能通过其中任何一条,不会分成两个。只打开一条缝时,对电子来说只有一种机会,与双缝同时打开是有区别的,应用不同的概率波来描写。电子通过双缝后,概率波相干而产生干涉图样,亮条纹的地方波的强度大,电子落在这里的概率也大,电子数目多;暗条纹的地方波的强度小,电子落在这里的概率小,电子数目少。

这种解释实际上是对经典粒子解释的一种改进,粒子不是按经典力学的规律运动,而是按一种概率的规律运动,这种概率用波函数描写。由于这种解释能说明各种实验现象,因而被广泛接受。但也有很多人对它不满意,因为波函数只能描述电子在空间各点出现的概率,而不能给出确定的位置,如果问电子射到屏幕之前在什么位置,则难以回答:作为粒子它只能在空间中的某一个点,但是,如果电子在某一个点上,则意味着电子在这一点的概率为1而在其它各点的概率为0,而这与波函数矛盾。流行解释对此的回答是,在某一点找到电子的概率和电子在某一点的概率是两回事,在某一点找到电子的概率不是1不等于电子不可以在某一点。这样的解释显然不能令人满意。

粒子与波两种物理图景就这样被整合到了一起,物理学家们学会了不去追问为什么,而是记住一套规则,在该用粒子性的时候用粒子性,在该用波动性的时候用波动性,这样就可以保证计算结果和实验结果一致了。

量子理论的不自然还体现在波包坍缩问题上:在微观世界出现了两种物理过程,在电子射到屏幕上之前,它的运动遵循连续的薛定谔方程;但在射到屏上的一瞬间,连续的过程发生了中断,描述电子运动的波函数发生了坍缩,电子好象忽然进行了一次决策,选中了它要投射的那个点。这一过程是怎样发生的,又该怎样理解它与前面连续过程的关系,对这一问题量子力学不作回答。

反对主流解释的著名物理学家有薛定谔和爱因斯坦。薛定谔直到晚年都在尝试用一种波包理论解释电子的粒子性,他希望建成一个只有波没有粒子的物理图景,但最终没能成功。爱因斯坦没有建造什么有关理论,但他与波尔长达几十年的持久论战更为著名,其最终的表现形式就是著名的EPR悖论。爱因斯坦认为,现在的量子理论只能算是一个过渡,现有理论与其说是把问题解释清楚了不如说是用一个精心设计的概念网把质疑的人暂时阻住了,他认为,不管这个概念网构造的多么精巧,最终总是要被攻破的,所以,他在同波尔的论战中一直采取进攻的策略,他要揭示量子力学的矛盾,把哥本哈根的追随者从梦乡中惊醒。奇怪的是他为此努力了多年竟然没能成功,但他还是把一句话深深刻入了人们的脑海,“量子力学是不完备的”。波尔在去世前一天的晚上,仍然在画一张爱因斯坦量子箱的草图,画在他实验室的黑板上。他曾经和爱因斯坦就此问题争论了多年,当他将要离开这个世界的时候,念念不忘的还是这个问题。

EPR悖论之后,爱因斯坦和波尔都没有进一步发表什么。其他人还给出过一些非主流诠释,有两种比较著名。一种是尝试用一些隐参量解释波包坍缩中电子的古怪行为,其代表人物是波姆。这类理论给出的结果与常规理论总会有一些不同,以后有关贝尔不等式的判别实验对隐参量解释不利。还有一种尝试,企图用一种更大胆更奇异的理论消除波包坍缩的奇异性,它认为在波包坍缩的一瞬间,空间和电子分裂为无数个,在各空间中电子分别选择了所有可能的状态。这种解释避免了电子的随机决策,但它比主流解释更为奇异,很少有人认真的看待它。至今,最好的解释还是主流解释。

量子力学的唯了别解释

这里想对量子力学提出一种新的解释。

物质在相互作用中存在。所谓一个事物是存在的就是说它能与其它事物相互作用,与其它事物的相互作用是物质表现其存在的唯一方式。

离开相互作用就没有物质。一般人在思考问题时总是把物质与相互作用割裂开,想象有一个独立存在的物体,这个物体在与其他事物相互作用,而没有注意到,离开了相互作用则无所谓物体,恰恰是在与其它事物的相互作用中这一物体表现出它的存在,常人认为在不与其它事物相互作用时这个物体依然存在,这纯粹是一种想象,是下意识外推的结果,而这种外推是没有依据的。

只有相互作用没有物质。把上述意思表达的更明确些就是:所谓物质其实就是对一连串的相互作用进行概括而从中抽取出的一种概念,借助这种概念,人们可以很方便的理解连续的相互作用,具有概念上的经济性和实用上的方便性,但经过透彻的考察就会发现,从一开始这种脱离开相互作用的物质概念就是无法证明的,只是一个可有可无的假设而已,完全没有坚持的必要。

有人会问,相互作用都是物质之间的相互作用,离开了物质哪里还有什么相互作用呢?答曰:这正是需要我们在思想上来一次彻底变革的地方。为什么一定要认为相互作用是物质之间的相互作用呢?相互作用只是一些事件,当企图把这些事件串起来解释的时候提出了物质概念,但没有必要执着于是物质之间产生相互作用。人们习惯于用物质和物质之间的相互作用来解释一切现象,为什么不能抛弃物质概念而把事件作为解释一切现象的基础呢?用事件和事件的相互关系来解释一切现象也是可以的。

相互作用的本质是了别。脱离开物质的相互作用总让人觉得有些难以理解:既然物质概念已经被扬弃,相互作用不再是物质的相互作用,那么它到底是什么呢?在佛学中对此有一个说明:一切现象的本质唯是了别。佛教的世界观是根本不同于常人的,世界的基础不是落实于物质而是落实于心,世界万象只是心念的活动而已,当然此心不是人的意识,而是更广大的阿赖耶识。最基本的心念活动就是了别,了为觉了,别为分别,粗略的可理解为觉知已起的心念和产生新的心念的过程。阿赖耶识的刹那刹那的心念活动就表现为物理世界的事件,人们没有能力把握所有事件及其间的相互联系,就分离出一部分进行概括,于是有了物质等概念用以把刹那刹那的心念活动连贯起来,但根本上说,这是在人的认识能力不够的条件下形成的片段的认识,因而在解释某些现象时这种概念体系会出现矛盾和漏洞也就不足为奇了。

在上述哲学背景下就很容易理解量子力学了。在双缝干涉实验中,有三个微观事件:1,电子枪的一次发射;2,中间的隔板上没有事件发生;3,感光屏的某一点上有一次碰撞。把三个事件联在一起就勾勒出一个图景,电子由电子枪发射,穿过双缝,打在感光屏上。为了进一步把三者定量的勾勒在一起,就要假定电子遵循一套波函数的规则在活动。其实不仅波函数是不可测量的纯理论构造,连这三个事件中间确有一个电子从电子枪运动到感光屏这一点也是一个纯理论的构造。物理事实仅仅是三次事件而已,粒子和波都是理论构造。真正的图景只有一个,就是一次次相续的事件,一般称之为物理事件,本质上是阿赖耶识的心念了别。

由于概念体系固有的僵化性,使得在面对量子现象时,用一种概念全面的解释所有现象为不可能,于是只能用波和粒子两个概念分别解释一部分,用二者合起来近似的凑出一个事件的原貌。波和粒子都只是为了用概念思维说明现象而创造出的理论工具,二者都不是真实的存在。作为工具,只应该要求它们能满意的说明量子现象,不应该把它们看成实有。量子力学遇到的问题都源于将二者看成实有。

在前面的分析中,我们使用了电子枪,隔板,感光屏等概念,而在彻底的唯了别的观点下,则这些也都是没有的,一切宏观事物只是从大量的事件概括综合而成的纯粹假设,并没有实体可得。从宏观到微观,一切现象只是刹那刹那的了别,实体是根本没有的。

抽掉粒子和波的实有性之后,量子力学还剩下些什么呢?它已不再是“物理”学,因为其中无物可言。量子力学本质上成了一种算法体系,一种可以根据一些现象预测出另一些现象的算法。其中仍然有粒子和波的概念,但只是算法中使用到的一种符号和工具而已。

波尔提出互补原理其实就是把波和粒子作为纯理论工具使用的,他说:“在量子尺度上,一些经典概念的任何确定应用将排除另一些概念的同时应用,而这另一些经典概念在另一种条件下却是阐明现象所同样不可缺少的。”“从量子尺度看,任何客体最一般的物理性质都必须用成对的互补变量来表示,其中每个变量仅仅以相应地减少另一变量的确定程度为代价才能成为比较确定的。”如果不把概念和变量看成非实在的描述工具,则上面这些话是很难理解的,但这一点哥本哈根学派却并没有明确指出,而为什么这样作的原因则更没有涉及。

运动与静止

只要有实有观存在则总会产生一些矛盾,量子力学只是将问题比较鲜明的揭示出来而已,即使没有量子力学,矛盾也是存在的。在量子力学中矛盾显示为波粒二象性和波包坍缩,而在经典力学中则显示为运动与静止的问题。

运动与静止是再平常不过的概念了,但深入的分析却会发现,要想对此给出一个恰当的理论说明是不可能的。牛顿时代,贝克莱主教对微积分的攻击涉及到这个问题,黑格尔讨论过这些问题,恩格斯在《自然辨证法》一书中也讨论过运动的问题,他说,“物体运动意味着在同一时刻物体既在一处又不在一处”,他使用了一些辩证法的技巧而回避了对这一问题进行更深入的分析。如果再向远推,那么古希腊时代著名的芝诺悖论——飞矢不动等命题,所涉及的也是运动与静止的问题。

在唯了别的图景中,动与静都是不存在的,因为动与静存在的前提是物体的存在,要先肯定物体的存在然后才谈得上物体处于运动或静止状态,而唯了别的图景中没有物体,所以也没有运动和静止。运动和静止只是描述现象所使用的工具,象波粒二象一样,动静二象也是不可能统一成一体的,所以它们是对立的,但在解释物理现象时二者又都是必不可少的,必须同时使用,所以它们又是互补的。

对飞矢不动问题可以这样认识。一连串事件在相续的发生,要解释这些事件,出于与粒子和波同样的原因,人们在潜意识中不自觉的构造了飞矢和飞矢的运动这两种象,把这两种象合起来能够满意解释大量事件,于是人们以为真的有飞矢和飞矢的运动了。但是,这两种象的联合只能是粗略的,当企图把它们完全统一成一体时就会出现矛盾,这就产生了芝诺悖论。只要不执着于实有飞矢和飞矢的运动,则芝诺悖论本是戏论。

EPR实验粉碎虚空

爱因斯坦等人提出的EPR实验可简述如下。假设两个电子A和B由同一源中产生又同时发射出来,它们以同一线路但沿相反方向运动,同时假定整个系统没有自旋,则两个电子在任何直线上的自旋分量相加等于零,自旋角动量守恒。这有两种情况,要么是粒子A自旋+1/2粒子B自旋-1/2,要么是粒子B自旋+1/2粒子A自旋-1/2。根据量子力学,表达整个两电子系统的波函数不能完备的描述两电子中的任何一个,不能由波函数确切的知道电子A是否自旋+1/2或-1/2,对电子B也是如此。当对其中一个电子进行测量时,波函数发生坍缩,另一个电子的量子数也确定了,这一作用是超距的,可以大于光速。以后的实验表明,粒子间的纠结是存在的。

这种超光速作用的存在表明,现代物理学的两大基础理论——相对论和量子力学之间还存在深刻的矛盾,因而发展物理学基础理论的突破口也就在这里。按照唯了别的观点,解决这一问题的关键在于重新审视我们的时空观。如果说波粒二象性启示我们必须放弃对物质实有的执着,那么,EPR实验则启示我们必须放弃对时空的执着。在牛顿力学中,时空是坚硬的,在相对论中,时空是可以伸缩和弯曲的,

而从唯了别的观点看,柔软的时空观毕竟还是一种时空实有观,仍然是不究竟的。时空概念也正如粒子和电子的概念一样,是为了解释刹那刹那的了别而引入的一个概念,是本来没有而人为加上去的,引入它的意义仅仅在于解释现象的方便。时空概念的实质也是在反映相续的了别间的某种关系,了别本身不仅不是物与物的相互作用,而且也不是在一定时空下发生的事件。人们习惯于在一定的时空概念的框架下认识世界,而这样认识到的世界必然是被扭曲了的,了别的真实相上没有时空概念的安立之处,所谓粉碎虚空所描述的就是实证此真实相的境界。

所谓粉碎虚空并非用爆炸粉碎外界的虚空,因为若有虚空可碎则仍属不究竟,虚空粉碎是由实修冲破无明,而舍弃无始来念念随转的执取相。在开悟前的一刹那是以凡人的有执取的观点来认识世界的,天地万物,时空结构俨然都是真实的,后一刹那在认识上来了一次彻底的翻转,不是概念上的翻转,而是破俱生我法执而产生的根本翻转,人不再戴着有时空、有万物、有动静、有种种执取的眼镜来看世界,真实相豁然显现,此之谓虚空粉碎。究其实,粉碎的不是真实的虚空,而是本来没有而错误的执为实有的那个虚空相。

物理学的目的不是亲证实相,仅仅是要利用概念工具来解释更多的现象。关于实相的认识对这一目的来说也是有价值的,因为用更接近实相的概念代替不究竟的概念必然会推动科学向前迈进一步。

物质和时空概念都是用于描述了别之间关系而产生的工具,了别间有如是之关系,对它进行执取则产生物质和时空概念。所以,很自然的,应该放弃时空观而以了别间的关系来组织理论,把时空还原为了别间关系的某种模式。了别间可能存在的关系模式要比现有的时空观所描述的更为丰富,故时空不仅可以是可伸缩和弯曲的,而且可能是高维的、复合的(多个三维空间平行存在)、超连接的(多个空间连成超文本式的网状结构)以及更复杂的乃至不能用空间概念想象的结构。以相对论为代表的经典时空观和量子力学可望在这个全新的图景下得到统一。

显然,了别间的关系可以用某种形式的矩阵来表达,时空结构和物理规律与某种对称变换相联系。

附录:唯了别学的几个概念

生灭

在大乘唯识学中,有为法的生灭是生灭同时中无住相的,《成唯识论》说:“有为法灭,灭不待因,灭若待因,便非灭故”。故生灭其实只是一相,因为生灭之所以成为二相正是被住相分开的,常人认为有住相,住有开始和结束,因而有生有灭,如果没有住相,则生的同时也就是灭,则生灭本来就是同时发生的一件事。所以,准确的说,没有一般理解的生灭,只有生灭同时亦生亦灭非生非灭的一相。此生灭一相的本质就是事件,就是了别。事件、生灭和了别是从不同角度说同一个东西。

种子

事件分为两种,显著的和隐性的。显著的事件如电子打在感光屏上,隐性的如电子穿过了隔板而没有打在上面,这两种情况下同样有一个事件发生了,或者说同样发生了波包坍缩,或者说同样发生了别。这只是隐性事件的一例,实际存在的隐性事件应该比显著事件更多,并且不仅局限于物理过程。对相续的显著事件进行执取而产生了物质的概念,对相续的隐性事件进行执取,并用一个名词加以概括,则产生了种子的概念。

识体

将种种事件总括为了别,再执取了别的背后有个能了别的主体,这就是识体。此能了别的主体也正如所了别的物质实体一样,是为了解释刹那刹那的生灭现象而安立的一个概念,本质上也是由实有观产生的妄执,其自性是了不可得的。

了别

若执事物为实有,则可称为相互作用或事件;若执识体为实有,则可称为了别。了别的实相不是概念思维所及的,当我们要理解了别这个概念时,在头脑中所成的相只能是一些象尘埃一样,微细、间断、刹那生灭的东西,而这些了别之间又存在种种相互关联,是相依而起的。这幅图景较执万物为实有的图景要好,也比犹有识体存在的图景更接近于真实,但本质上它依然不是了别的真实相,而仅是一种思维的建构。了别概念虽非了别之实相,但它有揭示出实有概念错误的作用,故它本身虽也是执取却有破除执取的功能。

三性,遍计所执性,依他起性,圆成实性

以量子力学为例,则粒子和波都属遍计所执性,是本来不存在而妄计为存在,只有概念,全无实体。此即中观派所破斥的自性。

粗略的说,刹那刹那的事件或了别属依他起性,细说,则事件概念的背后有物质实有观念随转,了别概念的背后有识体观念随转,即便泯除识体之相还仍有了别之相,都非依他起的真实相,广说乃至一切言说概念所及都非依他起的真实相。依他起的真实相究竟为何,唯有亲证。中观学派称依他起为缘起。

事件间何以会有关联性呢?一般以物质和规律等概念解释,在唯了别的指导下也可建立另外一套概念表达之,但所有这些概念都属遍计所执,只有实用价值而不是真实,且能障蔽真实。只有消除这些遍计所执,才能显发智慧亲证依他起的真实相,这就是圆成实性。此真实相中空去一切实有,故亦称空性。

(作者 中国科学院生物物理研究所)

作者: 斐多 时间: 2008-8-26 22:50

我说小乘接近佛陀的原意,并没有贬低大乘的意思。我的意思是小乘是比较接近原始佛教的。大乘多靠后人的领悟和阐发。要研修的话,小乘是不能跳过去的基本功。

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-26 23:25

是哦。基本功当下是最被忽视的,无论哪个领域

作者: 侦察兵 时间: 2008-8-27 21:33

不客气,我也是刚订的,还没有到,估计要一个礼拜左右

另外,我现在可以肯定的说僧侣与科学家和量子与莲花是同一本书,基于以下几点理由

1.他们的作者都是这两个人马修与郑春淳,两个人似乎只共同出过一本书

2.如果你仔细看一下僧侣与科学家的封面图片,会发现他的法语标题L'Infini dans la paume de la main ,这正是The Quantum and the lotus的法语版本

3.有篇博客也说明了这个问题

──馬修.李卡德數年前與越南天體物理學家鄭春淳出版了對談集The Quantum and the Lotus(即「量子與蓮花」),中譯本叫《僧侶與科學家》;我正在讀,獲益良多。想對佛學和科學多點認識的朋友,最好不要錯過這本佳作。

http://voiceup.blogspot.com/2007/01/127.html

很抱歉,有点太执着了

[ 本帖最后由 侦察兵 于 2008-8-27 22:41 编辑 ]

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-27 22:10

这样的执着很好啊,求真知

再次感想你推荐的网站,期待你的读后感哦,有空多交流

作者: 侦察兵 时间: 2008-8-27 22:21

原帖由 鲶鱼 于 2008-8-27 23:10 发表

这样的执着很好啊,求真知

再次感想你推荐的网站,期待你的读后感哦,有空多交流

我应该感谢你才对,推荐了这么好的书,希望这些书可以回答我心中很多的问号,同时给我一些惊叹号,让我的人生少一点省略号

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-27 22:33

这类书看的人不多,能找到个志同道合的也不易

作者: 我们的爱 时间: 2008-8-27 23:02

佛学并不是很懂,初中的时候,父亲负责民族宗教事物,对此有不少接触

看过圣经,也翻过一些佛教的典籍.但对我而言还是太深奥了.

其他姑且不论,我非常欣赏其中的善念~~~引人向善.

其实宗教也许是美化了生活,理想的世界.

一佛一世界~~~

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-27 23:12

一花一世界,一叶一如来

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-28 17:24

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-28 17:31

中阴闻教得度秘法 - 《西藏度亡经》

电子版

记得曾经看过一篇文说埃及也有度亡经,希望能对照看一下,一直没找到

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-28 17:54

| 《西藏度亡经》的心理学阐释(一) |

|

|

|

| 作者:荣格/谢继胜译 |

| 译者按:这篇文章是西方心理学大师--瑞士心理学家荣格为《西藏度亡经》英译本所写的前言。正是这篇文章激起了西方人对藏传佛教的狂热兴趣。本文在海外藏学研究的历史中占有重要的地位。然而,徐进夫先生译《西藏度亡经》汉译本(北京宗教文化出版社)却没有翻译荣格的这篇文章。有鉴于此,译者译出此文,供藏学同好参考。

在进行这项心理学阐释之前,我愿意先就这部经典本身说几句话。《西藏度亡经》或者称为《中阴得度》是一部关于死亡和濒死指导的书。像《埃及度亡经》(The Egyptian Book Of The Dead)一样,《西藏度亡经》也意味着它是对死亡之人在其中阴(Bardo)阶段的指导,这一阶段被象征性地描述为在死亡和再生之间的四十九天中间阶段。《西藏度亡经》分为三个部分。第一部分叫做“临终中阴”(Chikhai Bardo)描述临终时的心理变化。第二部分叫做“实相中阴”(Chonyid Bardo)涉及死后即刻伴随产生的梦境和被称作业的幻相(Karmic illusions)。第三部分叫做“受生中阴”(Sidpa Bardo)涉及到再生本性和前世业果的突然再现。这一时期以心识为明晰透亮为特征,因而在死亡的实际过程中被赋予了获得解脱的最大可能性。此后不久,开始了如此的“幻相”:明亮的光线逐渐衰微并且变得斑驳陆离,眼前景象也越来越恐怖,由此最终导入再生。这依次而来的过程表明,当这一幻相越来越接近身体的再生时,意识也远离了解脱的真谛。中阴导引的目的是在呈现的机遇之上易出现误见和迷茫,规范死者意识的关注点,向他解释幻相每一个阶段的本质。度亡经经文是由喇嘛在葬仪现场诵读的。我不认为我能够表达《西藏度亡经》对两位前译者噶孜达瓦桑珠和伊文思·温兹博士的真诚感谢,我只是试图借用心理学的阐释,使包含在这册经文中引人入胜的观念世界和一些难题对西方人来说,更加易于理解。我确认那以此开放的眼光读过此书的人,那些没有偏见听任此书予于影响之人,读此书都会大有收益。

此书由编者伊文思·温兹博士贴切地命名为《西藏度亡经》,在它1927年首次出版之时在讲英语的国家引起了很大的轰动。它不仅属于精于大乘佛教的专家们感兴趣的作品种类,由于此度亡经深厚的仁爱慈悲和对人类心理秘密的较深入的洞察,对那些正在追求拓宽其生活知识的俗人来说,也有特别的吸引力。自从此书出版后的许多年间,我一直把它带在身上。我的许多灵感和创见,以及不少主要的论点都归功于它。与总是催促人们多说或少说的《埃及度亡经》不同,《西藏度亡经》给我们提供了一个针对人类而并非神灵和原始野蛮人宣讲的、可以理解的哲学观。它的哲学包容了佛教心理学批评主义(Buddhist psychological Criticism)的精华;而且就此而论,可以确切地说它有着不可比拟的优势。不仅忿怒相神灵,就是平和善相神灵也能被观想为人类心理的乐观(Sangsaric)凸现,对有悟性的欧洲人来说,这是一个非常显而易见的观点,因为它使人想起他们自己平庸的单纯。虽然欧洲人能够容易将这些神灵解释为心理之凸现,但他却不能在同时将这些神灵揣想为真实存在。

《西藏度亡经》可以做到这一点,因为《西藏度亡经》在它最基本的超自然前提方面有着和处于不利地位的、没有顿悟的欧洲人不同的顿悟。《西藏度亡经》不断呈现的,不可言传的假设(Assumption)具有任何超自然形而上学主张自相矛盾的特征,它也是不同意识水准的定量区分和以这些区分为条件的形而上学真实性的概念。这部极不寻常的书的背景不是很吝啬的欧洲人的“此或彼”(Either-Or)而是绝对确定的“此和彼”(Both And)。这一表达显然与西方的哲学家相抵触,因为西方的爱是明确的,不含糊的;结果是一位哲学家执着于肯定“上帝存在”,而在同时,另一位哲学家义无反顾地倾向肯定“上帝不存在”。这些互怀敌意的兄弟有如下的认识:“承认你自己误入佛境的智患之空性,同时,知道你自己意识的智患之空性,你才能处于佛之神识境界。”

如此的主张恐怕不为我们的西方哲学家所接受,也不为我们的神学所欢迎。《西藏度亡经》以它的观点使之居于最高的心理学等级;然而伴随我们的哲学和神学仍然处于中世纪的前心理学阶段,在这个阶段听到如此的主张,听到对此主张的解释、辩解、批评和争论,与此同时,公布这些主张的权威们被流行的答辩形式置于辩论的范围之外。然而,超自然的形而上学的主张是“灵魂的叙述”,因而也是心理上的问题。对西方人的意识来说,对“合理”解释的盲目推崇,将补偿他们明显的不满情绪。这种显而易见的真实似乎都是特别的浅显,或者说它被看作是一种不被认可的形而上学“真实”之否定。无论任何时候,西方人听到“心理的”这个词,对他来说似乎总是像“只是心理的”。对西方人来说,“灵魂”是一些可怜的、小的、不值得的、个人的、主观的和很多不相关的东西。因此,他宁愿用“意识”(Mind)替代“灵魂”(Soul),然而,他同时又愿意声称事实上是非常主观的一种陈述确实是由“意识”(Mind)构成的,自然是由“普通的意识”(Universal Mind),在关键时刻上是由“绝对的”(Absolute)意识组成的。这种相当可笑的前提条件可能是对这种灵魂令人懊悔的渺小进行的一种补偿。它几乎就像是安纳托乐法国人在他的企鹅岛(Penguin Island)上讲出了一个对整个西方世界都无效的事实:凯瑟琳·亚历山大罗(Catherine D’ alexandrie)给上帝提出了如此的忠告“Donnrz leur une ame,mais une petite!”(“给他们一个灵魂,但只给一个小的! ”)

|

|

[ 本帖最后由 鲶鱼 于 2008-8-28 18:56 编辑 ]

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-28 17:56

| 《西藏度亡经》的心理学阐释(二) |

|

|

|

|

|

| 正是这样一个灵魂,借助其内在的神的创造力做出了形而上学的断言;它构架了在形而上学统一体之间的本质差别。它不仅是所有形而上学真实(Metaphysical Reality)的条件,也是那种真实本身。[1]

具有这种伟大心理学真谛的《西藏度亡经》之门打开了。这本书不是一本丧葬仪礼的介绍而是一整套有关死亡的说明,一位经历中阴阶段诸相,即死后至再生之间持续四十九天变幻现象的向导。如果我们无视上述灵魂暂存性的瞬间——东方人将此作为自我形迹(Self-Evidence)的真实而接受,作为《西藏度亡经》的读者,我们应该毫无困难的将自身置于死者的位置上集中考虑开头部分提到的教义,这在以上的引文中已经列出了梗概。在这一点上,下面所讲的这些话不是傲慢专横的而是以一种殷勤谦和的方式徐徐道出:

尊贵的某某(称呼其名),你正在体验实相明光的光辉。你应加以体认。尊贵的某某,你现前的智性,无色无相,本来空寂,即是真空实相,普贤法界体性。

你自己的这个智性,就是净识的本身,就是普贤王佛。而所谓本空,并非空无之空,而是无有障碍,光明焕发,随缘赴感,喜乐充满的智性本身。

上述境界的实现就是顿悟的法身(Dharma-Kaya)阶段;或者用我们自己的语言应当表述为,所有形而上学主张的产生基础都是意识(Consciousness)如同灵魂不可见的,无形的显现。“空性” 是一种超验于任何主张和任何预言的状态。其辨识力显现之完满潜藏于灵魂。

度亡经文继续讲道:你自己的这个光明晃耀、其性本空、与光明大身不可分离的净识,既没有生,也没有死,即是无量光阿弥陀佛。

灵魂(或如这里所指的人本身的净识)的确不那么渺小而是闪光的神灵本身。西方人发现这种陈述如果不是完全的亵渎神灵也是非常危险的,或者说不假思索的加以接受必将遭受神学诡辩术的膨胀所带来的恶果。对这些东西我们无论用什么方式总有一个错误的认识。但是,假如我们能够更好的把握自己,改正我们总是想用一些东西来做点什么并将之赋予实际用途的主要错误,我们或许能够成功的从这些教义中学到重要的东西,至少我们可以欣赏《西藏度亡经》的伟大之处,它赐予死者无上和崇高的真谛,在此之中就是神灵也是我们自己灵魂的光芒和反映。因为太阳也是那些觉得他的神灵被劫持的基督教徒的神灵,但太阳并不因此遮蔽朝向东方的阳光;与此相反,基督教的灵魂是神的光芒,神也是灵魂。东方人能够支持这种似是而非的理论强过赞同,不走运的安格鲁斯·萨利修斯(Angelus Sileius)的理论。但即使在今天,安格鲁斯·萨利修斯在心理学领域也远远走在他所处时代的前沿。

实相中阴阶段是业力幻觉之一,也就是说,这些幻觉是源自前世的灵魂(心理、精神Psychic)残存。根据东方人的观点,业力指一种基于转世假设条件之上的传统的灵魂理论,这种假设条件最后所凭借的是灵魂超级暂存性(Supra-Temporality)的一种假设。无论是我们的科学知识或者是我们的理论都不能与这种观点保持同步,会有很多的“如果”和“但是”。总而言之,令人绝望的是我们对死后个体灵魂持续存在的可能性知道得非常之少,以至于我们甚至不能觉察任何人这一方面能够证明什么。此外,仅在认识论领域我们所知较多,但这种证据恰如上帝的证据一样不可作为凭据的。因此,只有在我们将业力理解为在非常广泛的意识感官世界里的“精神遗存” (Psychic Heredity)之时,我们才可能小心翼翼地接受业力的观点。也就是说,精神遗存的确存在,有一个诸如疾病、品性、天赋等等事先的安排的心理灵魂特征的遗传。假如自然科学将之归结为显现物质方面的东西(细胞原子结构等等),这就歪曲了这些复杂事实的精神(心理)特征。它们是主要从精神心理方面表述自身的生命本质现象,正如同有一些在物质(肉体)基础之上主要从生理上表现自身的其它一些遗传特征。在这些遗传的精神(心理)因素中有一个特殊的阶层,它既不局限于家族也不局限于种族。这一阶层是意识普通的安排,可以将之理解为柏拉图模式(Platosforms, Eidola)的相似格式,与意识(Mind)构架的内容项一致。人们可以将这些模式描述为与逻辑范畴相似的类型(Categories)因为这种逻辑范畴总是处处被用做原因的基本假设条件。除非在我们的“格式”(Forms)的情形之下,否则我们不能论述这些原因类型,而且也不能论及“想像”(Imagination)的类型。由于想像的内容实质上总是可见的,它们的形式从一开始就必须具有图像和深一步的、“典型的”图像特征,这也就是我为什么遵从奥古斯汀(St. Augustine)称之为“原始类型”(Archetypes)的原因。比较宗教学和比较神话学丰富了原始类型的矿藏,在梦境心理学和精神学(Psychos)方面就是如此。在这些图像和用作表述的观点之间引人注目的相同之处经常给予最疯狂的移情理论(Migration)以很高的评价,尽管如此,距离很自然的思考在不同时间和任何地点的人类心理引人注目的相似性仍有不少的差距。事实上,原始类型引人注目的形式是在任何时间和任何地点自发的产生的,没有任何可以觉察的、直接转移的痕迹。精神(灵魂)最初的结构组成比起那些可见的物品没有一点令人称奇的一致性。也就是说,这种原始类型是先于理性精神的感官(Organ),它们永远是最初没有特定内容的遗传形式和观念。当个人的体验准确的采用这些形式时,其特定内容才出现在个人的生活过程中。假如这种原始类型不是以一致的形式存在与任何地方,那如何解释《西藏度亡经》几乎处处假设的事实:即死者不知道他们已经死去,而且这种假设在欧洲和美洲单调沉闷、不甚成熟的精灵论(Spiritualism)文学中也经常碰到。虽然我们在威登伯格(Swedenborg)那里也找到了同样的假说,但他的作品的内容几乎不能够为了每个小镇“通灵巫师”(Medium)掌握的那点材料而得以充分的传播。威登伯格和《西藏度亡经》之间的联系完全是不可思议的。这是一种原始的、平常的观念,死者能够单纯的延续他们世间的生命但并不知道他们是脱离肉身的精灵,一种原始类型的观念,当人看见鬼怪的时候此种意念就会涌现使之可以看到精灵的显形。世界各地的精灵都有其共同的特征,这一点很重要。虽然我并不希望使之成为自己的理论,但我们会很自然的意识到不变的精灵假说(Unverifiable Spiritualistic Hypothesis)。我必然满足于一种无所不在的,但互不相同的精神结构的学说,这种精神结构是得以继承的,它对于所有的体验都给予一个确定的形式和指导。因此,正如身体的器官不仅仅是毫无关联的,消极被动的摆设而是积极生动的,有功用的能保持本身特性的复合体,(情结)象精神器官一样,原始模型也是有生气的,在一个非凡的程度决定心理生活的本能情结。这也就是我为什么将此类情结称为无意识的“主因”(Dominant)的缘故。由这些普通的生动形式组成无意识精神的层次,我将之命名为“集体无意识”(Collective Unconscious)。

|

|

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-28 17:57

| 《西藏度亡经》的心理学阐释(三) |

|

|

|

| |

|

| 据我所知,没有胎儿期或入子宫前个人记忆的遗传,但毫无疑问,有一个遗传的原始格式,但缺乏具体内容,因为从一开始这些模式就没有包含个人的体验。当个人体验反馈至可见时,它们只能涌现于意识之中。正如我们已经看到的,受生心理存在于求生和求再生之中(“受生中阴乃求投胎之中阴”)。因此,在这样一个阶段就预先包含了一个主观转变的心理真实,除非这个人拒绝再次返回人世间。根据《西藏度亡经》的教义,在中阴的每一个阶段,以超越四面须弥山之法达到法身境界对中阴之人来说都是可能的,法身可阻止他放纵自己的意愿去追逐“晦暗之光”。如同我们所理解的,这等于是说死者必须义无反顾的抗拒情理的支配,放弃由情理认为神圣不可侵犯的自我之上。在实践中这意味着用全部的遗传条件对精神客观力量的完全妥协;也是一种等同于“受生中阴”中死亡判断的象征性死亡。这也表明,所有有意识的、合理的、合乎道德规范的生命行为的终结和对《西藏度亡经》称作“业力幻相”的东西的自愿放弃。业力幻相孳生于十分不合理的色界信仰,它既不等同也不源于我们合理的判断,处于无人涉及的想像结果之外。这是一个绝对的梦境或者“迷幻”,每一个明眼人都会立即注意到我们反驳这一点,的确,还没有人能够马上看明白这种“迷幻”和精神病患者的幻觉效应(Phantasmagoria)之间的区别究竟是什么。经常是只有一点“Adaissement du niveau mental”(法语:精神水准的降低)被用来揭开幻觉世界的疑团。这一瞬间的恐惧和黑暗与“受生中阴”的开始部分描述的体验是相同的。但“实相中阴”的内容也显示在原始类型中,即忿怒相首次呈现的业力图像。实相中阴阶段等于是一种有意为之的诱导精神错乱(A Deliberately Induced Psychosis)。

人们经常听到和读到有关瑜伽术的危险,特别是恶名在外的军荼利瑜伽(Kundalini Yoga)。有意诱导的精神错乱阶段在一些个别不稳定的人身上或许容易导致真正的精神错乱,这是一个绝对需要加以避免的危险。这些东西真正是危险的,它不应该受到我们典型的西方方式的干扰,而只是受命运的摆布,这种命运触及人类生存的深处根基,能够宣泄没有一个任何健全人能够想见的痛苦的洪水。这些与“实相中阴”的地狱磨难相比照的痛苦,在经文中被这样描述着:如此,阎罗法王就(命凶狠的狱卒)用绳子套住你的脖子,砍下你的脑袋,掏出你的心脏,拉出你的肠胃,砥你的脑髓,饮你的血液,吃你的肌肉,啃你的骨头,而你却求死不得;你的身体就是被剁碎了,不会再活转过来,但如此反复砍杀,将会造成剧烈的疼痛和磨难。

这些磨难贴切地描述了此类危险的真实本质:是在死亡后阶段由灵魂自身的可见外壳所构成的一种“神秘莫测”的整个中阴本体的分裂。这种分裂或肢体的心理学上的相似物是心理(或灵魂)的游离。它的妨害身心的形式就是精神分裂症(Schizophrenia) 。所有精神疾病中最常见的形式从本质上说存在与一种能抵消意识引起的障碍,即所谓的“精神水准的降低“之中,从而给予这种无意识的“主因”的运作以无限的空间。

那么,从“受生中阴”到“实相中阴”的转变是这种意识(Conscious Mind)的目的和意图一种危险的逆转。这是自我稳定性的牺牲,是对那些极可能是幻象形式之无序躁动的极端不确定的缴械投降。当弗洛伊德创造出自我是“焦虑的真正所在”的术语时,就对非常真实和深奥的直觉(Intuition)吐露了心声。自我牺牲的恐惧深深地潜伏在每一个自我之中,这种恐惧经常只是以全力突然迸发的无意识力量不安定的被控制的要求。没有一个争取个性特征(Individuation)的人能够免除这一危险阶段,因为所恐惧的东西也属于自我的全部――由非凡的努力解脱初始的自我而来、亚人类或超人类的精神“主因”,然而,由于或多或少的幻觉自由(Illusory Freedom)的缘故这仅仅是一部分。虽然这种解脱确实也是一种非常必要和非常具有英雄气概的使命,但是它却代表了一个一无所有的结局:它只不过是“主观”的创造为了找到付诸实施的方法,他仍然将面对一个“客观”。乍看起来,这将会显现为一个世间,但它仅是为了那个特定的目的而凸现增强的世间。我们在这里寻找并找到了我们的困难,我们在这里还寻找并找到了我们亲近和珍贵的东西;令人宽慰的是我们已知所有的善和恶,都是在那里以可视的形态被发现的,那里的善恶形态可能被征服,可能受到惩处,也可能被毁灭或者朝人青睐。但它本身的特性不允许这种清净天国状态持续下去。有一些,或者说总是有这么一些人,他们不能够提供帮助但他们明白比世间及其体验具象征的本性,明白世间和体验确实反映了以他自己变幻主观真实的方式隐藏在主观自身后面的某些东西。根据喇嘛教的教义,“实相中阴”被称作“体验真实的中阴”之缘故。

|

|

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-28 17:57

| 《西藏度亡经》的心理学阐释(四) |

|

|

|

|

|

| 作为相应的中阴教授的最后一个阶段,“实相中阴”阶段的真实体验是思维的真实。此时,以真实显现的“思维模式”,以真实形体赋现的幻想由业力唤醒由无意识“主因”演现的恐怖梦魇都开始了。(如果我们往下读经文的话)第一个出现的是阎罗; 跟随他的有二十八鬼卒和邪恶女神。另有五十八位吸血女鬼。

尽管他们有邪恶的一面,这种邪恶面是以令人恐惧的标志和极可憎的东西相混淆形成的无序与混浊而出现,但一些确定的次序总是能够分辨的。我们发现神或女神的伴属是根据四大方来安排的,并根据其典型的神秘颜色来区分的。下面是与智慧的四个方面相关,纵向排列的四种颜色:

1白色:水晶般智慧的光路;

2黄色:均衡中庸智慧的光路;

3红色:分辨智慧的光路;

4绿色:全能智慧的光路。

在顿悟的高级阶段,死者知道所有的思维模式都是由他自身发散出来的,它前面出现的四种智慧光路都是他自身心识能力的外散。这将我们直接带到了喇嘛教坛城的心理学中,这一点我已经在带给已故理查德·韦尔海姆(Richard Wilhelm)的书《金花的秘密》(The Secret of the Gold Flower)中做了论述。对“实相中阴”的范围继续回溯,我们最终就会到达四大如来的光晕之中:绿色的不空成就如来(Amogha-Siddhi),红色的阿弥陀如来(Amitabha)。黄色的宝生如来(Ratha-Sambhava)和白色的金刚萨缍(Vaijra-Sattva)。回溯的终点是法身(Dharama-Dhatu)耀眼的蓝色光芒,它是从大日如来(Vairochana) 心中之坛城中央发散而来。

由于这最后的景象,业力幻相终止了;意识断绝了和所有形式的联系,断绝了对客体的所有依据,返回至法身没有时限的初期的阶段。这样谈到后面,就达到了死亡瞬间出现的中阴状态。我想这些很少的提示将会给那些有心的读者提供有关《西藏度亡经》心理学的一些认识。与基督教末世学的景象(The Eschatological Expectation)完全不同,《西藏度亡经》描述的是为投胎降生而预备的灵魂入门仪式的一种方式。欧洲人那种倾注全力心智和理性的世俗关照对我们来说颠倒了《西藏度亡经》的次序,把此经看成是东方人入门仪式体验的一个解释都是合理的作法,是相当的随意。无论如何,像我已经论述的那样,事件的次序在它还处于一个“初始阶段 ”时,这也就是说,在这些事件次序得以剖析的时候,将为欧洲无意识现象学(The Phenomenology of the European Unconscious)提供一个严密贴切的参照物。在分析过程中出现的无意识的转移使得它成为宗教入门仪式的自然过程还是截然不同的,在自然过程中,他们可以预先防止演化的自然过程,以传统限定经过,深思熟虑选择的一组象征物来替换自发生成的象征物。在洛瑜拉神秘教(Ignatius Loyola)的密仪(Theexercitia)或在佛教和密教的瑜伽禅定中,我们可以看到这一点。

章节次序的颠倒无论如何与《西藏度亡经》的最初旨意相吻合,当然我在这里的建议可以作为理解此书的参考。虽然我们不能把它作为心理学的用途,但其从属的意旨或许被喇嘛教习俗所认可。对部分二十世纪受过教育的欧洲人来说肯定是相当的陌生,但它可以解脱像中阴之境的死者。天主教大教堂是白人世界为失散的灵魂准备各种物品的唯一的地方。在带有世俗积极乐观主义新教徒营地内部,我们只是发现了几个中等规模的“救援中心”, 其主要任务是让死者知道他们已经死去了。但是,一般来说,除了一些不为广大的民众和普通的科学家所能轻易得到的秘密写本,我们西方是一无所有,在任何方面都无法与《西藏度亡经》相比。根据传统,这部度亡经似乎也是包括在“秘籍”之内,正如伊文思·温兹博士在他的导言中说明那样。就这点而论,在极富魔力的“灵魂的治疗”方面,本书构成了一个特殊的章节,其影响波及死亡之外。死亡的仪式从理性上说建立在灵魂超级暂存性的信仰之上,但是它不合理性的基础是要将之建立在生者要为死者做点什么的心理需求之上。这是一种基本的需求,即使是最“顿悟”的人在面对亲属和朋友的死亡时也有这种需求。这就是无论是顿悟或者是不顿悟我们仍然有各种针对死者的仪式的原因。如果列宁(躯体)被药料涂抹防腐,像埃及法老一样置于一个豪华的地宫放好,我们或许确信这不是因为他的追随者相信他的尸身能复活。然而,除了在天主教大教堂为死者灵魂所做的弥撒以外,我们为死者所做的一切都是初步的,低层次的,这并不是我们不能够说服我们自己相信灵魂的不灭,而是因为我们将上面提到的心理需求合理化为乌有。我们表现得犹如我们没有那种需求,而且因为我们不相信死后的生命,所以我们宁愿为此什么也不做。思想简单的人们遵从他们自己的情感,就像在意大利,人们建立了他们自己极为华丽的丧葬纪念碑。在此之上为灵魂举行的天主教弥撒是具有相当水平的,因为它们真切地表达了对死者精神的关照。而不仅仅是慰籍生者悲哀的情感。但是,代表死者精神(灵魂)活动的最高级应用确实可以在《西藏度亡经》的导引中找到。

|

|

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-28 18:00

| 《西藏度亡经》的心理学阐释(五) |

|

|

|

| |

|

| 它们是如此的详细入微,完全适应死者情形的明显变化以致于每一个细心的读者肯定会询问自己,这些智慧的老喇嘛究竟是不是把握住了四维空间的灵光,扯掉了罩在人类最大生命秘密之上的面纱。假如这种事实真相注定令人失望的,但人们几乎是受了诱导般的至少承认中阴生命景象大多数的真实性。无论如何,如果没有其他的作品,这就是一件寻找死后境界的一件令人想象不到的原始之作。在这部经文中,我们的宗教想象已经形成了眩目的观念。它被斑斓的色彩描绘成具有累进退化特征的一种令人恐惧的梦境。超级的景象不是出现在中阴阶段的结束,而恰恰出现在中阴阶段的开始,死亡的瞬间;以后发生的事情是一种不断涌现的幻觉和晦暗,直至投胎再生。在生命结束的那一刻精神达到了它的顶点。因此,人的生命是它可能获得的最高层次圆满的一种工具或车骑;它仅仅产生业力使得死者有可能不眷恋任何外在物而一心遵从空性之永恒的光芒,如此,它依靠在再生之轮的车毂上,从所有初始和颓败的幻象之中解脱。中阴之中的生命,有永久的报偿或惩罚,它仅仅是投入一个新的生命,这个生命将带着这位个体的人更近一些地朝向他最终的目标。但这个末世学的目的是他自己作为这世业力和向往最终和最高级的业果而进入再生。这种观点不仅是崇高的,而且也是人道的,具有英雄气概的。中阴之道退化的特征可由西方的精灵文学加以证实,这些精灵文学一再给人一种病态的印象:与“精灵世界”交流的绝对空灵与陈腐。科学的观念对这些报告并不难于解释,可以认为是“灵媒”或参与降神会的人们无意识的发散,甚至可以将这种解释延伸至描述《西藏度亡经》中给出的“来世”。整个的《西藏度亡经》都是这种无意识的原始模式内容的产物,这是一个不容否认的事实。在这些东西的后面并不存在有形的或形而上学的真实,只不过“仅仅是”精神事实的真实,存在精神体验的资料――在这一点上我们西方的理论是正确的。现在,一件东西是否被主观的或客观的“给予”事实维持它原来的样子。《西藏度亡经》说得没有这么多,因为它的五方佛(Dhyani Buddhas)本身就不比精神(灵魂)资料更多。假如这一点在他自己的精神本体和所有体验资料给予的东西合为一体或完全相同的生命过程中始终没有变的清晰,这正是死者应该承认的事实。神灵和精神的世界的确是“只是”,而集体无意识在我胸臆之中。把这句话换个角度可以理解为:集体无意识是在我之外的神灵和精神的世界,不需要聪明的走钢丝者,但需要人整整的一生,甚至是不断增长完成的(Increasing Completeness)众多的人生。请注意我没有说“不断增长的圆满的”(Of Increasing Perfection),因为那些“圆满”的人一起有了另一种发现。

《西藏度亡经》由一本“合上的”书开始,所以无论在它上面做什么样的阐释,它仍然是合着的。因为它是一本只对心灵的理解打开的书,而且这是一种无力能够忍受的容受力(Capacity),但只有通过特定的训练和特定的体验才能掌握这种力量。对所有的企图和目的说来,有这样一本“无用的”书存在确实很好。这表明,对这些“奇怪的民族”来说,他们不再重视现代文明的功用、目的和意义。

(完)

|

注释:

[1] 这段将上面提到的阐释之重要性讲的很明白,涉及到“灵魂”一词含义英语解释与德文原文seele含义的区别,在这一点上读者可以重读阐释而从中收益。

[2] 有时被称作约翰派基督徒。但该派本身并不承认此名称。一二世纪流行于约旦河东岸的一个教派。据说原为施洗约翰的门徒。今在伊拉克巴格达以南仍有少数存留。该派只奉施洗约翰为真先知。教义近于基督教、摩尼教和古代巴比伦宗教的综合体。保持洗礼仪式。认为人的灵魂将从肉体的束缚中解脱出来。认为求赎者是一位类似基督的曼达,即人格化的生命知识。

[3] 诺斯替派是罗马帝国时期的一个秘传宗教。产生略早于基督教,公元初年开始为人们注意。认为物质世界不是至高神所创,而是低于他的一位造物主“巨匠造物主”所造。至高神的本质是“心灵”、“生命”、和“光”。与物质世界“phusis”相平行,有一个真实存在的精神世界。它由至高神的无数流出体“aeon”所充满,此一“充满”,称为“pleroma”。众aeon中有一最大aeon称“范型人”。世人的灵魂都是从此而来,肉体则从phusis而来。前者处于后者之中就不得解脱,只有彻悟及此,把握gnosis(真知),才能得救。对于肉体,应该禁欲清修。诺斯替派的产生和发展受到希腊-罗马其他一些秘传宗教和文学的影响,并由此而汲取了伊朗的二元论、印度的灵魂转生观念等。基督教产生后,该教的有些派别吸收了某些基督教观念而形成“基督教诺斯替派”,二三世纪盛极一时.

|

[ 本帖最后由 鲶鱼 于 2008-8-28 19:02 编辑 ]

作者: 斐多 时间: 2008-8-28 20:22

你提到的埃及度亡经,是不是埃及亡灵书?

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-28 21:55

好像是啊

我查了下

http://blog.readnovel.com/article/htm/tid_312201.html

翻译的像赞美诗。。。。。。。。。。

作者: 他年的小桃 时间: 2008-8-29 01:24

这帖也算是书版难得的专业贴了

精华都够格了

蔡康永的有声在线都能加分,这版挺有趣的

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-29 12:34

书会有缘人,谢谢ls,浮云游水任它流吧

作者: 斐多 时间: 2008-8-29 17:48

希望以后不断更新,大家干脆都集中到这里讨论,疑义相与析

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-30 00:08

百年修得同坛住,千年修得共垒楼

欢迎啊

作者: [倾国] 时间: 2008-8-30 00:35

原来这贴就是姻缘二字呀

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-30 22:41

是吧,但不仅限于此喽

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-31 00:37

海德格尔思想的佛学因缘

在当代最具影响力的西方哲学家中,海德格尔与东方思想的关系最为密切。尤其是他对道家思想的接受和吸取,在东西方哲学的交会中别具一格,十分显眼。因此之故,海德格尔也是在东亚被阅读和讨论得最多的、而且往往是受到比在欧洲更好理解的当代哲学家。[①]尽管如此,对于海德格尔与佛家思想之间的内在联系,一直以来还极少有人关注。即便在日本和欧美有一些少量的研究,它们也都只是在讨论禅宗对海德格尔的可能的、而且大都是间接的影响。[②]这主要是因为,海德格尔对佛教的了解相对较少,相关的表述寥寥无几,因而可供发掘和利用的思想资源也就屈指可数。[③]

本文意图在海德格尔与佛家思想的关系方面做一些尝试性的探讨。但是,鉴于上述原因,这个探讨的主要目的并不在于对海德格尔思想再做发生学意义上的考证,而是更多偏重于从佛教哲学的角度来理解海德格尔的一些基本思想。换言之,海德格尔思想与佛教思想之间的历史实际关联在这里并不是至关重要的,核心的问题毋宁在于:海德格尔思想与佛教思想之间是否存在着他所承认的那种“深藏的亲缘关系”以及他所指出的那种“深层对话”[④]的可能性。

一、现象学-存在论之争与法相宗-法性宗之争

思想史上有许多重复的东西,甚至可以说,思想史就是思想不断地重复着自己的历史。虽然每次的重复都以不同的方式显现,但核心的东西是基本一致的。佛教思想史上的“性-相”之争,就曾涉及到这样一个核心问题。

关于“性-相”二词的含义,龙树在《大智度论》中曾定义说,“性言其体,相言可识。”我们还可以采纳一种更为具体的说法:“性就是诸法永恒不变的本性,相就是诸法显现于外可资分别的形相。”[⑤]

关于“性相”问题的讨论,在佛教思想史上延续了很久。主张佛教思考、佛学研究以“性”为主题的佛教宗派,或者说,主张以宇宙及人生的不变、平等、绝对、真实之本体及道理为中心课题的佛教宗派,叫做“性宗”或“法性宗”;而主张佛教思考、佛学研究以“相”为主题的佛教宗派,或者说,主张以宇宙及人生的现象变化、差别相对之相状为中心课题的佛教宗派,叫做“相宗”或“法相宗”。在历史上,三论宗、天台宗、华严宗等被认为是属于法性宗的;而瑜伽宗、俱舍宗、唯识宗等则被认为是属于法相宗的。它们之间的基本差别可以概括为:法性宗主要阐明法性的一味之理,法相宗则大都强调诸法的差别之相。

仅从字面的意思来看,并且借用如今的术语来说:性为本体,相为现象。性宗是属于存在论(本体论)一类的理论,相宗则是属于现象学一类的学说[⑥]。我们完全有理由说,胡塞尔的现象学是某种形式的法相宗,这也是现象学与唯识学的关系始终受到关注的原因。而海德格尔的存在论或形上学则是一定意义上的法性宗。在这方面,虽然对海德格尔思想与老庄思想的“无”和“道”的比较研究已经卓有成果,但对存在论与法性宗之关系的类似思考至今仍然暂付阙如。

初看起来,当海德格尔在其成名作《存在与时间》的“导论”第一节便提出“存在问题”及其“优先地位”时,他以某种方式挑战了胡塞尔的现象学,并且把自古希腊巴曼尼德斯以来的“存在”与“现象”的对立问题再一次摆到哲学的论坛上面。现象学与存在论之间的这一分歧,似乎也可以看作是在佛教思想史上法相宗和法性宗之间的争论和冲突的延续或重复。

但是,用“争论和冲突”来描述胡塞尔现象学与海德格尔存在论的关系,从另一角度来看是有失偏颇的。因为,至少在他的代表作《存在与时间》中,海德格尔并没有把存在论与现象学放在对立的位置上。相反,他强调,“存在论只有作为现象学才是可能的。”他甚至说,“就实事而论,现象学就是关于存在者之存在的科学,即存在论。”[⑦]

海德格尔的这种说法很像在“性相之争”的历史讨论中出现的比较宽容的一种观点,即认为法性宗和法相宗在教义上密切关联,彼此之间存在融通会合的可能性。这种观点被称为“性相融会”[⑧]。

这种将存在论与现象学相等同的做法,实际上与海德格尔当时所面临的反叛传统形而上学的时代精神有直接关系。在1927年期间,亦即在撰写《存在与时间》期间,海德格尔显然在竭力避免人们把他的“存在论”与西方传统意义上的形而上学和本体主义(Ontologismus)混为一谈,避免那种把他所说的“存在”理解为一种永远无法显现出来的“本体”的误解。

事实上,这不仅是海德格尔当时面临的问题,也是胡塞尔与舍勒所共同面临的问题。他们作为德国观念主义(Idealismus)的继承者,一方面要抗拒当时来自经验主义阵营的实证主义的吸引力,另一方面也要避免自己因抗拒过分而后退,最终落入形而上学和神秘主义的巢穴。因此,胡塞尔在《逻辑研究》和《观念I》中都在两条战线上作战,他力图“将所有论证都回溯到直接的现有性上,由此而构造出一门‘无理论的’、‘无形而上学的’的科学”。[⑨]另一位现象学家舍勒几乎在同一时期也明确地表示,“我们同样也排斥绝对的本体主义,即那种认为有可能存在按其本质不可被任何意识把握的对象的学说。任何一个对某个对象种类之实存的主张都根据这个本质联系也都要求给出一个这个对象种类在其中被给予的经验种类。”[⑩]

对于胡塞尔和舍勒来说,观念或价值既不是可以完全化解为感性经验单元的组合物,也不是由某个单纯的符号所代表的、本身永远无法直接被给予的“形而上学幽灵”,[11]而是一种可以在观念直观或伦常明察中直接显现出来的东西、一种可以明见地被把捉到的东西。

在这个意义上,现象学的对立面并不是存在论(或本体论),而是形而上学,与“现象”(佛教的“相”)处在对立状态的也不是“存在”(佛教的“性”),而是“遮蔽”(Verdecken),即由西方传统形而上学所造成的遮蔽。——对于这个问题,我们后面还会讨论。

因此可以说,胡塞尔的现象学为海德格尔提供了反抗传统形而上学的可能性,也为海德格尔指明了避免实证主义的途径。这个现象学-存在论的立足点处在实证主义和形而上学之间。无论如何,海德格尔在这一点上的现象学表述也很明确:“在现象学的现象‘背后’,本质上就没有什么别的东西,但应得成为现象的东西仍可能隐藏不露。恰恰因为现象首先与通常(zuerst und zumeist)是未给予的,所以才需要现象学。遮蔽状态(Verdecktheit)是‘现象’的对立概念。”[12]

当然,在有了《存在与时间》的成功之后,海德格尔不再顾忌对“形而上学”这个语词可能带来的误解,而是满怀信心地开始重建作为存在论的“形而上学”。开始在以“形而上学”命名的著作和报告中讨论“真”、“是”、“无”等等“新形而上学”意义上的概念和问题。从总体上看,海德格尔所说的“存在论只有作为现象学才是可能的”的命题始终还有效,但他所说的“现象学就是关于存在者之存在的科学,即存在论”的命题则很快被放弃。在海德格尔的存在论与胡塞尔的现象学之间的确还是存在着某种类似法性宗和法相宗的差异和争执。

这种差异并不表现在对这样一个问题的态度上:“存在”与“现象”之间是否有关联,或者说,“是”与“显”之间是否有关联,因为现象学与存在论对此问题的回答都是肯定的。存在论与现象学的差异更多是表现在对这样一个问题的态度上:这两者是如何相互关联的。

对于胡塞尔来说,存在与现象的关系,或者是感性直观与其构造的意向相关项的关系,或者是观念直观与其构造的意向相关项的关系;胡塞尔关注的主要是后者。而对于海德格尔来说,存在与现象的关系,却并不等同于存在的自身显现,更不等同于或存在者的自身显现,而是相当于存在从存在者中的自身展露。[13]

这里的关键在于:海德格尔所说的“存在”,并不仅仅是胡塞尔意义上的各种观念的存在,而是所有存在者、包括观念存在者的存在。因此,当胡塞尔用观念直观来应对观念存在,并因此而否认观念的形而上学性,海德格尔却在某种意义上用“存在”和“存在理解”(Seinsverst?ndnis)重又恢复了“存在”这个“属于形而上学语言的遗产”[14]的地位。

就此而论,在胡塞尔与海德格尔这里仍然存在着某种程度的性相之争,尽管是在“性相融会”的前提下进行的。在后面对“有”、“无”、“空”等概念的分析中,这个问题还会进一步细化。

在这节结束前还需要指出一点:在胡塞尔与海德格尔之间存在的一个思想风格差异,也曾构成法相宗和法性宗之间的一个标界:胡塞尔的现象学描述崇尚清晰,海德格尔的存在论思考偏重深邃。[15]这个思想风格的差异在很大程度上是由被思想的内容决定的。一个明显的例子就是,海德格尔从早期的现象学分析向此后的存在论思考的过渡,与他风格上从清晰向深邃的过渡,事实上是同步进行的。这个情况在一定程度上表明,对存在论和形而上学的思考,不仅是很容易走入虚妄和空疏,甚至可以说,这种走入带有某种必然性。反之,现象学的描述则从本质上具有细致、严格、清晰的特点。

对这两种特质的确定并不等于对它们所属的学科的价值判断。可以说,现象学(法相宗)和存在论(法性宗)的长处和短处都与这些特质相关联。对于存在论而言,务虚的特质使得它可以更多运用思辨的手段,可以摆脱现象学描述的特定视角束缚,可以讨论人类生活的永恒问题,如此等等。

对此状况的另一个例证是由法相宗和法性宗各自的思想风格所提供的。明末的王肯堂便曾对此评论说,“性宗理圆,作聪明注释,亦无大碍;相宗理方,一字出入,便谬以千里矣。”[16]用“理圆”和“理方”来标示法性宗和法相宗的特质,可见王肯堂深知两种学说的精要。固然,王肯堂本人对唯识学或法相宗持有偏爱,他在另一处说,“学道者不明唯识之旨,则虽聪明辩才笼盖一世,而终不免为笼侗真如,颟顸佛性。”[17]但他的论述并没有排除这样的可能:法相宗的探讨工作可以为法性宗的进一步思考扫清道路。这也许就是在从前期向后期海德格尔身上所发生过的事情,就是被描述为“通过现象学到思想”[18]的过程。

二、“色与空”和形而上学的两种基本含义

在1929年成为胡塞尔哲学教席的继承人时,海德格尔以“形而上学是什么?”为题做了就职讲演,以此开始他重建形而上学的工作。这个重建曾被称作对西方形而上学的“克服”(?berwindung, Verwindung)的称号,但海德格尔后来又解释说:“克服既不是一种摧毁,也不只是一种对形而上学的否定。想摧毁和否定形而上学,乃是一种幼稚的僭妄要求,是对历史的贬低。”[19]在这里透露出海德格尔对待形而上学的左右为难的态度。后面我们还会对此做进一步说明。

海德格尔认为,对形而上学的重建首先要求回溯到形而上学的基础之上。但这个回溯工作看起来不再偏重于“存在理解”,而更多是以探问“无”的方式进行的。

之所以如此,一方面是与海德格尔在此期间因“存在问题”的提出而受到的一些批评和面临的困境有关。在“从一次关于语言的对话而来”的准对话中,他曾对那时的状况做过一个回顾:“令人伤透脑筋的是,人们把已经引起的混乱[即对‘存在’一词的含糊使用所引起的混乱]事后归咎于我本人的思想尝试。”当日本人问:“那么为什么您没有立即果断地把‘存在’以此彻底出让给形而上学的语言呢?为什么你没有马上赋予您想通过时间的本质来寻求的作为‘存在的意义’的那个东西以一个专门的名称呢?”海德格尔回答说:“一个人如何能够命名他还在寻找的东西呢?寻找倒是以命名着的语词的赞许[Zuspruch,原译作‘劝说’]为基础的。”[20]这在一定程度上表明,海德格尔认为,用“Sein”来标示他思考的问题域是不能令人满意的。

另一方面,这也许与海德格尔在此期间所受到的老子思想的影响有关。对“无”的探问与海德格尔所受的老子《道德经》影响有关:“有无相生”(第二章),“天下万物生于有,有生于无。”(第四十章)。海德格尔无疑是想用一个不同于“存在”(有)的语词来指明他所看到的那个形而上学基础。

但是,这个努力仍然没有获得令海德格尔满意的结果。对“无”的探问在他看来仍然没有得到正确的领会。他一再地说明,这种探问在日本很容易得到理解,但在欧洲却因形而上学的传统偏见而立即遭到误解。例如在与日本人的谈话中,海德格尔借日本人的口说出:“我们现在还感到奇怪,欧洲人竟然会把您在这个[‘形而上学是什么?’]讲演中探讨的‘无’解释为虚无主义。”[21]他自己还在“与一个日本同事的通信”中明确地说:“早在1930年就被译成日文的那次演讲[‘形而上学是什么?’(1929)],与在欧洲流行至今的[关于无]的内容的虚无主义误解恰成对照,在你们国家却立刻得到了理解。”他接着写道:“在那里所谈论的无,指的是与存在者有关,然而决非某种存在者的东西,它就‘是’无,但却无疑是决定存在者(das Seiende)存在的无,因而它也被称为‘存在’。”[22]

对于这些背景,现在已经有了较多的研究文献可以参考,这里毋庸赘言。[23]需要讨论的是海德格尔在这个背景中与佛教的关系。实际上,当海德格尔谈及“有”、“无”时,他已经不再仅仅是从道家的角度着手,因为这里的“有”、“无”,还留有当时日本禅宗思想的痕迹。[24]

不仅如此,海德格尔也注意到了更为具有佛教思想特质的概念“空”,并且在多处使用它来表达与“无”同样的意义。首先是在“从一次关于语言的对话而来”的准对话中,海德格尔第一次提到“空”,并且说:“空(Leere)与无(Nichts)就是同一个东西,也就是我们试图把它思为不同于一切在场者和不在场者的那个本质现身者(das Wesende)。”[25]

初看起来,这种将“空”等同于“无”的做法在佛教思想交通史上曾经出现过,[26]它也被人称作“格义”的方法[27],是在两种文化交流初期常常会产生的一种简单素朴的理解方式,并且常常带有牵强附会的弊端。以后在60年代,海德格尔也从曼谷来的一位佛教僧侣听到了不同的看法:“‘空’并不是‘无’,而是完全不同的东西:圆满。无人能名之。不过,它——作为既无亦有的东西——也是圆满成就的涅槃。”[28]

但是,海德格尔当时的这个做法有其特殊的语境。从当时的对话者手冢富雄的回忆记录来看,海德格尔似乎是初次接触佛教中的“空”和“色”的概念:他向手冢询问:“在日语中哪些词习惯上用来表达‘现象’(appearance, Erscheinung)和‘本质’(essence, Wesen)这两个概念,我并不需要学术上的术语。人们能否在用于日常言说的语词中表达这些观念?”

手冢回答说,“确切地说,人们不可能把这些词当作日常词汇:它们原本都是佛教里的术语,而被自觉运用于思考。但是我相信日本人足够熟悉这些词汇,因为长期广泛地运用,已经使它们达到了日常词汇的水平。我认为在‘色’(shiki,しき)和‘空’(ku,くぅ)这两个概念中,‘色’对应着‘现象’,而‘空’一般来讲则对应着‘本质’。进而言之,在佛教和日本的思想方式中,两者具有一种紧密的关系,两者一方面彼此对立,而同时又可以将他们构想为‘一’或‘同一’的关系。在哲学思考的情形之外,可以说这个问题已经以一种平静而自然的方式被吸纳进了普通人的经验之中。这正是这些术语可以用来回答您的问题的缘故。‘一与同一’的概念就是所谓‘色即是空’和‘空即是色’的思考方式,是一种深植于我们意识之中的观念。如果细致刻画这些词的意涵的话,‘色’是颜色和着色的意思,而且具有广延,是现象;虽然‘空’原本意谓着空无,或是天空,但也意味着‘敞开’(敞开的世界)。一方面,它是空无,虽然这并没有简单否定的意义,但意指的是所有存在者存在的原初方式,意指一种作为理想需要为之奋斗的条件。佛教教义对此觉悟最深。就日本艺术是象征性的而言,那么它最终会把这种‘空’象征化;当此发生之时,它被视作极致的圆满。准确地说,在色即是空之处,表象开始接近本质。这一本质的先兆于是被指向空无和无限,这是我们传统的思考和感觉方式。教授先生,您前边提到了日本艺术的形而上学性格;但我相信那正是这样一种形而上学性格。在我看来,日本艺术在某种意义上最终是一种空间的艺术——这是它的优长之处也是它的局限。”[29]

在这一段论述中,“色”与“空”这对概念以“现象”与“本质”的概念对结合在一起。我们暂不对此做出评述,而是转向由海德格尔加工后的“准对话”。

在“从一次关于语言的对话而来”的文字中,海德格尔首先说,对“一个感性世界和一个超感性世界”的区分,“正是长期以来人们称之为西方形而上学的那个东西的基础。”而后海德格尔借日本提问者的口说,“您指出了这种贯穿在形而上学中的区分,这就触着我们所谈论的那个危险的根源了。我们的思想——如果我可以这样叫的话——固然知道某种与形而上学的区分相似的东西;但区分本身以及它所区分开来的东西却不是通过西方形而上学的概念来得到把握的。我们说‘色’(Iro)和‘空’(Ku),后者就是敞开、天空。我们说:无色即无空(Ohne Iro kein Ku)。这似乎正好与欧洲的(也即形而上学的)学说以美学方式表象艺术时提出的艺术观点相吻合。aisqheia是可感知的感性之物,它使nohton即非感性之物充分显现出来。您现在就明白了,借助于欧洲美学来规定‘粹’,按您的说法就是以形而上学的方式来规定‘粹’,这对九鬼来说是多么巨大的诱惑!”

海德格尔回应说,“更巨大的曾是一种担忧,并且也还是我的担忧,就是通过这种做法,东亚艺术的真正本质被掩盖起来了,而且被贩卖到一个与它格格不入的领域中去了。我也很有您这样的担忧。因为‘色’虽然表示色彩,但它根本的意思不止于任何方式的可由感官感知的东西。‘空’尽管是对‘空虚’和‘敞开’的命名,但它所意指的完全不同于纯粹超感性的东西。我难以领会您的启发,您的启发增加了我的不安。在我,比上面我说过的那种担忧还要巨大的是一种期望,希望我们这一次从对九鬼伯爵的纪念而来的对话能够成功。”[30]

在这篇“准对话”的文字中,没有发生变化的是“色”与“空”这对概念,而发生了变化是:“感性”与“非感性”(或“超感性”)这对概念取代了“现象”与“本质”的概念对。我们在这里不去讨论这个变化是否重要,而是关注这样一个问题:海德格尔通过这些不同的概念对——当然还包括他在存在论差异的标题下所区分的“存在”与“存在者”的概念对——究竟想要表达什么?

对此问题最切近的回答是:他想通过这些概念对来指出形而上学的基本特质。但我们在这里立即会产生出一个困惑:若是我们在东方也可以看到类似的概念对以及相应的思考方式,例如“空”与“色”、“有”与“无”等等,那么,对于海德格尔的克服形而上学的努力来说,指出这些东西方思想中的形而上学共相又有什么意义呢?

需要说明的是,海德格尔所说的“形而上学”,始终含有双重的意义:

它一方面是指笛卡尔意义上的“形而上学”。海德格尔在《形而上学是什么?》的导言“回到形而上学的基础”中一开始便提到这个意义上的形而上学:作为哲学之根的形而上学,它与作为哲学之干的物理学相对立。但还不止于此,形而上学并不像物理学是对形而下者的思想一样,只是对形而上者的思考。相反,在扩展了的意义上,对形而上学和物理学的区分、“这个区分本身以及它所区分开来的东西”,都属于这个意义上的“形而上学”。[31]上面的那些概念对所指明的都是贯穿在这个意义上的形而上学中的基本区分,因而海德格尔说,它们——如前文所引——“正是长期以来人们称之为西方形而上学的那个东西的基础。”

另一方面,海德格尔还在自己的“形而上学”设想的意义上运用“形而上学”的概念。在准对话中,海德格尔乃是通过日本人所说的“区分本身以及它所区分开来的东西却不是通过西方形而上学的概念来得到把握的”来暗示另一种“形而上学”。而他在“回到形而上学的基础”中则说得更明白:“就形而上学往往只是把存在者表象为存在者而言,形而上学并不思及存在本身”。然而正是在存在之光的照耀下,存在者才得以显现为存在者。因此,“形而上学的思考当然要追问存在着的源泉,追问光的创始者”。

据此,海德格尔的所谓“克服形而上学”,实际上更多意味着一种他所说的“形而上学的变化(Verwandlung)”,即:将那种把存在者思考为存在者的“形而上学”、亦即“表象的形而上学”,转变为“思念(Andenken)存在本身”的“形而上学”。我们可以将它简称作“思想的形而上学”。它是一种存在论的形而上学。

后一种“形而上学”代表了海德格尔本人的毕生思考方向。这个方向在总体上是回溯的,可以说,它是一种“回溯思想的历史基础”的形而上学,它是一种要求达到“思想之首”的形而上学。[32]关于这种“回溯”,海德格尔在给一个日本同事的信中曾说,“回溯并不意味着思想向过去时代的逃逸,而首先是对西方哲学开端的再次激活。”[33]还不止于此,他同时也想回溯到东方思想的起源处。在这里,“色”与“空”尚未被区分,“有”与“无”尚未被区分。因此,在海德格尔对东方思想开端的借鉴和对西方“思想之首”的诉诸之间,存在着一种内在的呼应关系。[34]

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-31 00:38

三、“空”、“敞开”、“无”、“澄明”的关系

在手冢富雄与海德格尔的对话中,另一个与佛教有关的要点是手冢对“空”的说明。他把“空”解释为“敞开”或“天空”。手冢在回忆录中说,“当我提到把‘敞开’作为对‘空’的一种可能译语时,我已经预感到这个译语非常投合他作为荷尔德林与里尔克诠释者的口味。他确实非常喜欢。”[35]——无论手冢当时是否对海德格尔的思想具有深入的了解,他的这个预感的确有其实事方面的合理性。

如前所述,海德格尔对禅宗的阅读所依据的主要文献是铃木大拙所著的《禅宗》(Zen Buddhism, Garden city, NY 1956)。另一份可以确定被海德格尔阅读过的文字,是大峡秀荣所选编的德语禅宗文献《禅:日本当前的佛教》(德文原文为:Zen: der lebendige Buddhismus in Japan; ausgew. Stücke des Zen-Textes / übers. u. eingel. von Schuej Ohasama. Hrsg. von August Faust. Geleitwort von Rudolf Otto, Gotha/Stuttgart 1925)。

我们在这里不再去重新讨论海德格尔阅读后一份文献的确切时间(是在撰写《存在与时间》之前还是之后)问题。这样,我们实际上也就可以撇开海德格尔的《存在与时间》是否受到这篇文字的影响的问题不论。

这里所要确证的事实仅仅在于:早在《存在与时间》中,海德格尔的许多思想与佛教中的许多理论——不仅是禅宗的理论——之间便已经存在着相似之处或亲缘关系。“空”的思想是其中之一。

在《存在与时间》中,“空”的思想本身并未以这个概念的形式出现。不止如此,即使在后期海德格尔那里,“空”的概念的出现次数也很少。但海德格尔在《存在与时间》中已经提出了作为“无蔽”(aletheia)的真理概念。后来他在自己的《存在与时间》藏本页边空白处写下:“无蔽——敞开——澄明——光——显现”的边注。

当手冢将“空”解释为“敞开”的时候,“空”在海德格尔的这几个核心词中占据了一个可能的位置。海德格尔本人曾在后期(1964年)的“哲学的终结与思的任务”一文中对这几个核心词的关系做过梳理和说明,以此来“更其源始地去构成《存在与时间》的课题”[36]。

海德格尔在这里基本上是按《存在与时间》边注所列顺序的相反方向来论述的。他首先谈到哲学的实事“如何自发自为地达乎显现并因此成为当下”。他的回答是:“这种显现必然在某种‘光亮(Helle)’中进行。”接下来,“光亮却又它植根于某个敞开之境(Offenen)、某个自由之境”并且在其中游戏运作。因此,“只有这一敞开性(Offenheit)也才允诺思辨思维的道路通达它所思的东西。”

按照这个顺序,海德格尔的“思”,或者说,对哲学之实事的思考依赖于光亮,光亮复又依赖于敞开性。他也把这种“允诺某种可能的让显现和显示的敞开性称作‘澄明’(Lichtung)”,“澄明乃是一切在场者和不在场者的敞开之境”。

这个意义上的澄明,最后被海德格尔称作“无蔽”(aletheia)。这样,在绕了一圈之后,海德格尔回到在《存在与时间》中提出的“无蔽”上来:“我们必得把aletheia即无蔽思为澄明”。他也说“澄明的无蔽”。惟有它,“才允诺作为符合和确定性的真理”。作为允诺者的无蔽和作为被允诺者的真理(即《存在与时间》中的“陈述真理”)的对立关系——或者更确切地说:奠基关系——在这里再次出现。在海德格尔那里,这样一种关系也表现在存在与存在者的关联中,表现在哲学的根据问题与逻辑学的根据律问题的关联中,表现在本真状态与非本真状态的关联中,如此等等。

事实上除了对Lichtung一词的引入以及对aletheia一词使用的自我检讨以外,海德格尔在这里并没有提出与《存在与时间》实质不同的观点。[37]

但是,如果我们现在回过头来再看一下手冢的评论,便可以领会海德格尔为什么会喜欢手冢把“空”译作“敞开”。

“空”(sunya)是佛教、尤其是大乘佛教的基本思想和根本立场。佛教的经纶把空无、空虚、空明、空净、非有称作“空”,主张在一切存在者中都没有自体、实体、自我;所有被看作实在的东西都是虚幻的,都是因缘和合而生,因此变动不居、刹那生灭。万物的实质乃是“空”。而“空性”(梵语:sunyata),就意味着空的本性、空的真理,所以在早先翻译的佛典中也被译作“真如”。“空”在佛教中还被具体分为人空和法空:“人空”是指自我的实体为空;“法空”是指“万法皆空”,即一切存在事物自身的本性都为空。唯识学家也说“我法两空”。佛教所要求的修行,最根本的目的可以说就是“观空”和“舍执”,即观审和把握诸法皆空的道理,把握“空性”,放弃一切尘俗的偏计执相、脱离一切由执持带来的烦恼。

从这个扼要的论述中已经可以看出,“空”含有多重的意思:它首先带有“空净”、“清净”的意思,不含任何染污和烦恼。这层意思,我们在下一节中会讨论,这里暂且搁置起来。

其次,它还可以意味着“真实”或“真如”,意味着一种“实在的真有”而非“由一些其他材料混合起来的假有”[38]。当然这只是在佛教各派中对“空”的一种解释,即大小乘中“有宗”的解释。实际上佛教中主张诸法为“有”(梵文的“bhava”就是存在、生存的意思)的学说和宗派,与海德格尔的存在论是离得最近的。这里的“有”或“存在”固然不是指“有者”或“存在者”,而是指佛法的“有”。唯识学家将前者看作是“依他起性”的诸法,因此是“假有”;而后者,即“圆成实性”的诸法,则被称之为“实有”或“真有”。例如,如果世间的色法是“假有”,是虚幻不实的,那么“色即是空”的道理本身是“真有”,即是说,诸法的实性(真如)常存、遍存,无有生灭。

再次,它还带有否定的涵义,即包含“没有”、“匮乏”、“阙如”的意思。这个涵义可以说是对前一个涵义的另一种表述。如果前面的涵义是对“真有”状态的肯定,那么这个涵义主要偏重的是对“假有”状态的否定。当然,这种否定的涵义一方面不同于单纯的“不存在”,因为色法的“有”、“无”,在空法的层面上说都属于“假有”。因此,佛教认为,“空”已经超出了“有”、“无”的争论之上。另一方面,“空”的否定涵义也不是对“空”的否定,不是对“空法”的否定。如果把“空”理解为对所有因果道理的否定,这在佛教看来就是固执于空观的否定面而误解空性、谬解空义,这种做法被称作“恶空见”。对“恶空见”的排斥,实际上是佛教与通常理解的虚无主义的根本区别所在。

“空”的这两个涵义——“真如”、“真有”本身的开显与对“假有”、“虚有”的否定——,都已经包含在海德格尔对“存在”(“有”)、“无”、“澄明”、“无蔽”等用语的说明中。

首先是对“假有”、“虚有”的否定:当海德格尔在“形而上学是什么?”中提出“无”的问题时,他也并不是要说,存在本身就是“无”,而是要说,对于流俗的观点来说,与存在者相比,存在本身往往被看作是“无”。在这个意义上,“空”(梵语:sunya)的意思与“无”相近,与“有”相对。固然,“空”并不等同于“虚无”,因为“空”的核心不在于“无”,而在于“假有”,在于“假而不实”。

其次是“真如”的开显:这意味着在作为“真如”的“空”与“敞开”之间的内在联系。正是通过手冢对作为“敞开”的“空”的解释,这个可能的联系对海德格尔显示出来。[39]“空”或“空性”与“敞开”或“敞开性”的联系在语词上与海德格尔的“澄明”(即“林间空地”)概念直接相通。

确切地看,“Lichtung”一词的涵义(开伐后的敞空处)在“澄明”或“明”这个得到海德格尔首肯的译名中只表现出了一半,即“敞空”。而“开伐”、即对假有的否定的一半涵义在这个译名中则是缺失的。[40]以这个标准来衡量,“无蔽”(aletheia)一词倒是更接近“空”和“无”,因为对“蔽”的否定和对“敞开之境”的确定在这里成为无间隔的一体。

由此可见,海德格尔把“空”与“无”等同为一,在上面所给出的意义上有其合理性。它并不只是一种对“空”的格义式解释,而是立足于“空”与“无”之间的共通环节上。对这些共通环节的指明,海德格尔当然不是第一人。给他提供启发的很可能是大峡秀荣所编的《禅:日本当前的佛教》。他在其中列出了《般若经》中的二十种“空”,并且提供了自己对“第二十一种‘空’”的解释:“最圆满的非无之无”。[41]当然,最早在“无”和“空”之间以及在佛家与道家之间建立起沟通可能的应当是禅宗的创始人慧能本人。他所说的“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”就是对这里所涉及的“空-无”关系的一个最基本论述。[42]

四、作为“基本情绪”的“烦”(Sorge)与作为“心所”的“烦”(klesa)

我们在这里回到“空”的第一个涵义上去:在“空”的概念中首先含有“空净”、“空明”的意思,即不带有任何染污和烦恼。

这里需要顾及到两个方面:一方面是指由于对外境和诸法的执着而产生的“烦”(kleasa)或“惑”,这是佛教所要求摆脱的。与这个涵义相一致的是禅宗在“无念”的意义上对“空性”的解释:“于诸境上心不染,曰无念”;或者,“若见一切法,心不染著,是为无念。”[43]“空”在这里有摆脱、排空的意思。而与这个涵义相对的概念是“无明”(avidya),它是“烦恼”的别称,也被解释为一切烦恼的根本。因此,“空”在佛教中也被看作是一个“无无明”的境界。另一方面则是指通过修行和顿悟而达到的“空明”境界。它意味着对“空性”的真知正见。“空”在这里是指“悟空”:“汝之本性,犹如虚空,了无一物可见,是名正见;无一物可知,是名真知。” [44]就此论之,禅宗的“无念”并不意味着“不思想”,而仅仅是对所有存在者(外境和世间法)的无动于衷,但它同时却意味着对真如的领悟。

这个意义上的“空”,在海德格尔思想中更多是一个属于生存论分析的问题层面。这也是我们将这个“空”的涵义在这里另作讨论的原因。所谓“生存论”,在海德格尔那里被用来特指与“此在”有关的存在论。[45]

笔者在《现象学及其效应》中已经说明:海德格尔在1925年《时间概念历史导引》的马堡讲座中已经将“此在的存在”或“此在的存在结构”定义为“烦”(Sorge)。[46]此后,在《存在与时间》一书中,我们也可以一再地读到类似的说法:“从存在论上理解,此在就是烦”,“此在的生存论意义就是烦”,“因为此在本质上包含着在世之中存在,所以此在的向世之存在(Sein zur Welt)本质上是烦心”,以及如此等等。[47]由此可见“Sorge”一词在海德格尔早期思想中的核心地位。他本人曾目前地说:“在获得Sorge这个现象的同时,我们也就获得了存在的结构,从这个结构出发,至此为止所获得的此在特征现在便能够得到澄清,并且,这种澄清不仅仅是对它的结构本身的澄清,而且也是对产生于这种结构之中的可能存在方式的澄清。”[48]

很难说海德格尔是否在“空”的这个意义上(作为“烦”的对立面的“空”)受到过大峡秀荣所讨论的二十一种“空”的涵义的影响,因为《禅:日本当前的佛教》的发表时间也是1925年。但无论如何,在此在的存在结构“Sorge”与佛教的“klesa”(烦、惑)之间的相似性实在太大了。熊伟将这个概念译作“烦”是有其充足理由的。陈嘉映、王庆节在《存在与时间》中译本的第一版中采纳了这个译名。但在以后的修订版中,陈嘉映又改译作“操心”。[49]我们这里不去讨论,对“Sorge”的更合适翻译是“烦”还是“操心”,而是集中关注这样一个问题:在“烦”和“Sorge”之间是否存在着实事上的联系,以及何种实事上的联系。

海德格尔举出对“Sorge”的两种陈述:一种是他的现象学陈述,“此在的存在结构是Sorge”。由于此在的存在是一种在世之在,因此海德格尔也说,“在世本质上就是Sorge”。[50]另一种是所谓“前科学的”陈述:例如古罗马寓言“Cura”(也就是“烦”),便是这样一种素朴的此在释义。它除了说明“精神”和“肉体”是此在的基本组成之外,同时还表明,此在只要还“在世存在”,它便具有“烦”这样一种本质现象。

在这里与在其他地方一样,海德格尔毫无例外地是在西方哲学的传统中寻找文本上的依据。他指出最早注意到这个寓言的是赫尔德(J. G. Herder),然后它又被为歌德所接受并在《浮士德》的第二部分中做了加工。而“Sorge”作为哲学概念则出现得更早,它在斯多噶学派的伦理哲学中已占有一席之地,被用来描述原始人类。[51]

在“Sorge”所具有的这些传统含义的基础上,海德格尔对“Sorge”的内涵做了扩充,使它不仅包括,“Besorgen”,而且还包括“Fürsorge”:“Besorgen”是指“寓于上手之物的存在”,“Fürsorgen”则意味着“与他人的在世照面的共同此在共在”。[52]这样,“Sorge”与世界和与他人的关系便得以昭显出来。

笔者在《现象学及其效应》中曾分析过海德格尔的“Sorge”的此在分析的基本意图,并认为:首先,从《时间概念历史导引》中的表述来看,海德格尔的“Sorge”分析是针对胡塞尔的意向分析,但他对现象学的批判“不在于拒绝意向性,不在于否认意向性分析对人类意识本质结构的有效性,而仅仅在于,一方面否认意向性是第一性的‘存在基本结构’,另一方面否认意向性分析穷尽了对人类意识的本质认识。”

其次,在《存在与时间》中,海德格尔强调,“Sorge作为源始的结构整体性在生存论上先天地处于此在的任何实际行为与状况之前,也就是说,总已处在它们之中了。因此,Sorge这个现象并不表明‘实践’行为较之于‘理论’行为的优先性。”[53]海德格尔在这里想表明的是更进一步的现象学批判:Sorge不是一个实践行为,更不是一个理论行为;而是一个超越于这两个本质范畴之上的人类此在的元结构。据此,他的基础本体论不是一门实践哲学,更不是一门像胡塞尔现象学那样的理论哲学,而是一门超越于这两者之上的大全哲学。所以,海德格尔接着说:“‘理论’与‘实践’都是一个存在者的存在可能性,这个存在者的存在必须被规定为是Sorge。因此,如果有人企图将这个在其本质上不可分割的整体性之中的Sorge现象回归为像意愿和期望或欲求和癖好这样一类本能,或者用这些本能来拼凑Sorge现象,那么这种企图将会以失败而告终。”[54]

在这个意义上,海德格尔用他的Sorge分析来改造和替代胡塞尔意向性分析的更深一层本意在于:意向性作为理论行为的本质结构只是隶属于Sorge现象的一个范畴而已。因此,把握到真正原本性和整体性的不是意识分析现象学,而是海德格尔的Sorge分析现象学。[55]

海德格尔的这个基本意图也体现在他对“畏”(Angst)、等等其他“基本情绪”(Grundstimmung)的分析中。

但是,仅就这个意图而论,胡塞尔的意向分析似乎比海德格尔的Sorge分析离佛教的心识结构分析所得出的结果更贴近。因为佛教小乘的有部和大乘的唯识宗尽管在心识应分为六识还是八识方面有分歧,但它们都一同把以表象、判断类的行为(客体化行为)看作是“心”或“心王”(citta),即心识活动的主体,而把情感、意愿类的行为(非客体化行为)视为“心所”(caitta),即从属于心识活动的精神现象。“心王”和“心所”的命名,就已经说明了情感行为、意愿行为相对于知识行为的从属地位。“心王”虽然不会单独发生,而是每每由“心所”伴随,但从逻辑顺序上说,“心所”必定是跟随“心王”而生起。

因此,当海德格尔抱怨说,“自亚里士多德以来,对情感(Affekte)一般的原则性存在论阐释几乎不曾能够取得任何值得称道的进步。情况恰恰相反:种种情感(Affkte)和感受(Gefühle)在课题上被划归到心理现象中,它们通常与表象和意志并列,作为心理现象的第三等级来起作用。它们降格为伴随现象了”[56],他可能并不知道,他所抱怨的在西方哲学传统中的情况也是在佛教心识分析中始终起着主宰作用的情况。

但在评价这个问题之前,我们首先要看海德格尔所说的“Sorge”(烦)是否就可以看作是在心所中占主导地位的“klesa”(烦)。

佛教大乘唯识学将所有心所分为六类(遍行、别境、善、烦恼、随烦恼、不定),共计五十一种。其中的“烦恼”和“随烦恼”也叫“根本烦恼”(本惑、根本惑)和“枝末烦恼”(随惑、随烦恼)。

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-31 00:39

“根本烦恼”又分为贪、嗔、痴(无明)、慢、疑、见(恶见)等六烦恼。“随烦恼”则有二十种,又可分为三类:1)小随烦恼:忿、恨、覆、恼、嫉、悭、诳、谄、害、憍;此十种烦恼各别而起,所以称为“小随烦恼”;2)中随烦恼:无惭、无愧;此二种烦恼遍于一切之不善心,所以称为“中随烦恼”:3)大随烦恼:掉举、惛沈、不信、懈怠、放逸、失念、散乱、不正知;此八种烦恼遍于一切染污心,而辗转与小、中随烦恼俱生,所以称为“大随烦恼”。[57]

无论是“根本烦恼”还是“枝末烦恼”,都属于“心所”,也就是必须伴随“八识心王”才能产生的心理现象。这主要是因为,唯识学认为,所有这些烦恼都是随着第七末那识的产生才产生的。而第七识末那识的形成,意味着自我开始形成,自性受到污染,不再清净,烦恼得以生成,我痴、我见、我慢、我爱这四种根本烦恼随之而出现。也就是说,烦恼心所是伴随着自我意识的心王活动而产生的。《成唯识论》卷九中说:“扰乱众生身心,妨碍至涅槃之一切烦恼,称为烦恼障。”因此,唯识学把对自我的执着,也称作“烦恼障”。

除了“烦恼障”之外,佛教还把妨碍正智产生的东西称作“所知障”。印顺在《辨法法性论讲记》中曾对指两种“障”解释说:“唯识宗分烦恼为二大类:一、烦恼障……二、所知障”;“障是障碍,烦恼障能碍涅槃,所知障能障大菩提,非离障是不能证涅槃,得大菩提佛果的。”[58]换言之,烦恼障是对解脱的障碍,所知障是对觉悟的障碍。

五、去障与无蔽、亲证真如与理解存在

然而这里必须注意:这里所说的“障”或“障碍”已经涉及到了“烦恼”在佛教中的另一个更为宽泛的涵义。印顺曾在这个意义上解释“烦恼”:“什么叫烦恼?烦恼本是种种不良心所法的通称。生起来的时候,使心识烦动恼乱,情绪不安定了,是非不明白了。烦恼很多,或是属于情感方面的,或是属于知识方面的,或是属于意志方面的。凡一切不如理的、不正常的不良的心理因素,都是烦恼。”[59]印顺之所以能够这样解释,是因为“障”或“障碍”在佛教中又覆蔽、遮蔽的意思。即是说,“障”是一种对涅槃、对菩提的遮蔽,使人无法出离“烦恼”。在这个意义上,佛教的经纶也把“除障”称作是“舍烦恼”。[60]

严格说来,“烦恼”(klesa)和“障”(avarana)并不是同一个意思,也不处在同一个层面。“烦恼障”(kles/avarana)因此也具有双重涵义:一是烦恼状况本身:烦恼心所;二是无法脱离烦恼的状况:障碍、遮蔽。

如果我们此时来回答前一节提出的问题,即:海德格尔所说的“Sorge”(烦)是否就可以看作是在心所中占主导地位的“klesa”(烦),那么可以说,与海德格尔所理解的作为“此在之存在”的“烦”(Sorge)相对应的,与其说是佛教中作为“心所”“烦恼”,不如说是作为“覆蔽”的“障”(avarana)。

当海德格尔说,有两条道路:“一条是去障(Entdecken)之路,一条是晦蔽(Verbergen)之路”[61]的时候,他几乎已经是在佛教的意义上说话了,无论他自己是否有意如此。海德格尔认为,去障与晦蔽都属于此在的实际性(Faktizit?t);它们同样是源始的,因为这是由此在的基本结构决定的:“在世是此在的基本建构”[62]。

但这两种状态之间有根本的区别。去障状态意味着:此在在真之中,而晦蔽状态则是指:此在在不真之中。[63]因此,“真”(Wahrsein)就是“去障状态(entdecken-sein)”,就是“把存在者从晦蔽状态中取出来而让人在其无蔽(去障状态)中来看”[64]。

这里还可以进一步说明:与晦蔽状态(即此在在不真之中)相呼应的是作为“此在的一种非本真状态”的“沉沦”[65],它意味着,此在在它的存在中失去自身。与去障状态相关则是“本真状态”,即:此在在它的存在中获得自身[66]。但我们在此并不想过多地纠缠在海德格尔的生存论术语解释中,而是直接切入他与佛教结合点。

这个结合点就处在海德格尔所主张的“存在理解(Seinsverst?ndnis)”与佛教所倡导的“亲证真如”之间。

佛教所说的“亲证真如”和“断障解脱”,是对同一个状态的两种描述:要达到智慧觉悟、如实体验而悟入真理的境界,就必须修习正法,排除烦恼障与所知障这两种障碍。所谓“证”(adhigama),指的是“亲证离言绝思的诸法真如”[67];“亲证”的“证”,相当于理解正确。吕瀓曾说,“理解正确谓之证。” [68]这个“理解”,不是对象化的、客体化的、命题化的理解,不是认识论上的认识与事物的契合与相附,而是一种直接的领会,即以智慧契合于真理。在这个层面上,智慧与实性浑然一体(智如不二)。

而用海德格尔的话来说,aletheia(无蔽)或Entdecken(去障)和存在理解也基本上是一回事。他特别强调,“希腊人在就真理的本质道出他们自己时,用的是一个剥夺性的词(aletheia),这是偶然的吗?当此在如此这般地道出自己之际,不是有一种对它自身的源始的存在理解宣示出来了吗?”[69]这里已经很清楚的表明,“去障状态”与“存在理解”是同步进行的,也可以说,是对同一件事的两种表达。

这里只还需要注意一点:海德格尔所说的“存在真理”或“去障状态”,并不是一个相对于“不真”领域的另一个领域。因此,“存在理解”也并不完全意味着选择去障之路和放弃晦蔽之路。海德格尔想要说的更多是:“存在理解”实际上就是他所指明的此在的存在,以及此在的这些存在方式。用他自己的话来说,去障之路“也就是借有所理解地区别这两条道路并决定为自己选择其中的一条达到的”[70]。这里的要点在于对此在本身的所含有的两条道路的区分,这也就意味着对此在自身的源始的存在理解。

或许还有人仍然对这些说法所表达的意思不明所以,那么只要将它们与佛教中的一些理论(尤其是禅宗的“见性成佛”以及唯识学“转识成智”的理论)做一个比教,我们便会若有所悟。因为这些学说所倡导的道理也在于这样的主张:无需外修、不假外求,惟以般若智慧,觉知自心真性,便可以达到把握自身之佛性、觉悟真如的目的。在这个意义上,《存在与时间》时期的海德格尔与禅宗和唯识学一样,都含有一定的主体性哲学思想的痕迹。

至此已经不难看出,佛教所说的“亲缘真如”、“亲证如在”、“断障见性”,以及海德格尔所说的“存在理解”、“去蔽求是”等等,无论在基本立足点和思考趋向上,还是在用语选择方面,都有许多值得注意和思考的一致之处与相互关联。即便我们今天无法考察海德格尔在多大程度上吸收了佛学思想的历史发生问题,这两者之间在义理方面的相融性和相通性,仍然不失为富于意义的和充满启示的讨论课题。这也正是本文开始时所提到的在海德格尔与佛学之间的“深藏的亲缘关系”以及“深层对话”的可能性。

六、结语:关于海德格尔与东方思想关系的总体思考

在海德格尔与东方思想之间关系的研究中,首先可以发现两个问题:其一,海德格尔本人对他的东方思想渊可以说是讳莫如深。只是在一些口头交谈和对话式的本文中,他才有意无意地流露出一些对东方思想的兴趣和考虑。其二,在正式的文字和遗留的手稿中,他看起来更多是在刻意掩饰和隐藏自己在这方面的思想轨迹,以及东方思想对他的影响痕迹。这两点为历史地探询海德格尔与亚洲思想(尤其是与佛学)的关系的实际形成造成一定的困难。

我们可以在海德格尔本人那里找到促使他对东方思想感兴趣的基本原因。例如在给雅斯贝尔斯的信中,他认为在古代东方思想中和在古希腊思想中存在着明显的相似性:它们都缺乏主体-客体关系问题。海德格尔在这里认为“这种相似性可能具有完全不同的根源”。他本人是以古希腊哲学为起点,继而接触到这个问题:“在古典哲学中主体-客体关系的缺乏使我在进行自己的思维的同时考虑到这样一些东西,它们看起来类似于一种转向,但还包含其他的、先前的东西。”[71]除此之外,我们在梅依的《海德格尔与东亚思想》一书中也可以读到:“实际上,海德格尔并未否认自己曾试图展示,在克服形而上学的思想与缺乏西方意义上的形而上学的东亚哲学传统之间存在着的呼应和一致关系。”[72]

但是,海德格尔为何在对东方思想感兴趣的同时又刻意地掩饰他与东方思想的关系。对这个问题,首先可能的回答在于海德格尔自己的一个直接解释:他在1969年致“海德格尔与东方思想学术会议”参加者的信中谈到东西方思想的比较研究,并且认为:“在这一事业中始终存在着的最大困难,就我所见而言,无论是在欧洲还是在美国,几乎毫无例外,没有人能够精通东方语言。”[73]而早在1949年给雅斯贝尔斯的信中,他在谈及对老子《道德经》的翻译时便曾说过,“对于那些我在语言上不熟悉的东西,我都保持怀疑态度(skeptisch)。”[74]这意味着,海德格尔之所以对其所受东亚影响避而不谈,乃是出于学术上审慎的原因。

但另一种较为隐蔽的想法可以在较早的《存在与时间》中发现:“尤其在考虑到此在之解释的时候,可能有这样的意见抬头:对最陌生的那些文化的理解,以及这些文化和本己文化的‘综合’能使此在对本身有巨细无疑的而且才是真实的阐明。多方探求的好奇与迄无宁静的一切皆知假充为一种包罗万象的此在之领会。归根到底却仍然没有确定而且没有诘问:究竟要加以理解的是什么?仍然没有理解:理解本身就是一种能在,这种能在唯有在最本己的此在中才必定变成自由的。”[75]在这里,海德格尔所表露的担心在于:对陌生文化的理解和借鉴会成为一种“多方探求的好奇与迄无宁静的一切皆知”,但却无助于对最本己此在的理解。

这与他在1966年的著名“《明镜》访谈”中所表达的信念或许是一脉相承的:“我深信,现代技术世界是在世界上什么地方出现的,一种转变也只能从这个地方准备出来。我深信,这个转变不能通过接受禅宗佛教或其他东方世界观来发生。思想的转变需要求助于欧洲传统及其革新。思想只有通过具有同一渊源和使命的思想来改变。”[76]

这两方面的考虑,无疑是导致海德格尔掩饰自己的思想与东方思想之间直接联系的主要因素。

从目前国际学界对海德格尔与东方思想关系的研究结果来看,主导性的观点在于:海德格尔从东方思想中获得的更多是共鸣,而不是决定性的影响。在海德格尔与东方思想之间存在更多的可能是一种“前建构的和谐”[77]。这也与海德格尔本人的一段话相应合:“因为在哲学思想中弥漫着最高限度可能的联系,所以,所有伟大的思想家都思想着同一件事”。当然,他并不是说,这种思想就是一味的重复,因为“这同一件事却有这样的根本性与丰富性,以至于任何人都不能把它想光了,而是每一个人都只能把每一部分联系得更严密些。”[78]

但这里还是应当强调一点:东方思想对海德格尔来说显然不只是一个仅仅能够引发思想共鸣的同道俱乐部,而且还是一个能够从中一再获得思想启示和支持的图书馆或资料库。

就总体而言,海德格尔更多是从东方思想中看到了他所想看到的东西,并且理解了他所能理解的东西。尤其对于佛教思想,海德格尔离得还比较远。尽管如此,与一度把佛教看作是虚无主义和悲观主义之结合的雅斯贝尔斯相比[79],与始终无法明白一个佛教圣者为什么要比一个永远酣醉的人更可取的罗素相比,海德格尔已经算是有慧根的了。退一步说,即便我们发现,海德格尔在与东方思想、尤其是佛教思想的相遇中所表达的误解多于理解,珀格勒的话依然是一个积极的事实:“在开启西方与远东之间对话上,海德格尔比其他任何欧洲哲学家都做得更多”[80]。就此而论,海德格尔能够成为在东亚被阅读和讨论得最多的当代哲学家,也是他所应得的。

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-31 00:40

主要参考文献:

海德格尔,《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,北京:三联书店,2000年。

——,《在通向语言的途中》,孙周兴译,北京:商务印书馆,1997年。

——,“只还有一个上帝能够救助我们”,熊伟译,载于:《熊译海德格尔》,王炜编,上海:同济大学出版社,2004年,页290-291。

Reinhard May, Ex oriente lux: Heideggers Werk unter ostasiatischem Einflu?, F. Steiner Verlag Wiesbaden 1989. English: Heidegger\'s Hidden Sources: East Asian Influences on His Work, translated by G. Parkes, Routledge 1996. 中文本:《海德格尔与东亚思想》,张志强译,北京:中国社会科学出版社,2003年。

Graham Parkes (ed.), Heidegger and Asian Thought, Hounululu 1987.

标题:

海德格尔思想的佛学因缘

The Buddhistical Causes (hetupratyaya) of Heidegger\'s Thought

关键词:

海德格尔,佛教思想,东西方文化,传统与现代

Heidegger, Buddhism, East-West-Culture, Tradition and Moderni

内容提要

本文是对海德格尔与佛家思想的关系的一个尝试性探讨。这个探讨的主要目的并不在于对海德格尔思想做发生学意义上的考证,而是更多偏重于从佛教哲学的角度来理解海德格尔的一些基本思想。因此,海德格尔思想与佛教思想之间的历史实际关联在这里并不是至关重要的,核心的问题毋宁在于:海德格尔思想与佛教思想之间是否存在着他所承认的那种“深藏的亲缘关系”以及他所指出的那种“深层对话”的可能性。探讨的结果表明,海德格尔在与东方思想、尤其是佛教思想的相遇中所表达的误解多于理解,但在开启西方与远东之间对话上,海德格尔的确比其他任何欧洲哲学家都做得更多。

Abstract

This article is a tentative investigation of the relationship between Heidegger and the Buddhistical thought. The main goal of this study does not lie in the textual research on the genesis of Heidegger’s thought, but rather more in laying stress on the understanding of some of Heidegger\'s basic thoughts from the angle of Buddhist philosophy. Therefore, the actual and historical connection between the thought of Heidegger and that of Buddhism is here not at stake, the central question rather lies in whether there exist a kind of “consanguineous relationship concealed deeply”, which Heidegger recognized, and a possibility of “deep interlocution”, which he pointed out, between the thought of Heidegger and that of Buddhism. The investigation turns out to show that Heidegger has expressed more misunderstanding than understanding in his encounter with the Eastern thought, particularly with the Buddhist thought. But as far as the opening of the dialogues between the west and the Far East is concerned, Heidegger indeed has made much more contribution than any other European philosophers.

--------------------------------------------------------------------------------

[①] 后面我们可以看到,海德格尔本人曾持有这样的看法。此外还可以参见海德格尔回忆录的作者佩茨特(H. W. Petzt)的类似说法:Auf einen Stern zugehen. Begegnung mit Martin Heidegger 1929-1976, Frankfurt 1983, S. 175, S. 190.

[②] 笔者至此为止只见到Takeshi Umehara所著的“ Heidegger and Buddhism”(载于:Philosophy East and West, Vol. 20 July 1970, pp. 271-281)与John Steffney 所著的“Transmetaphysical thinking in Heidegger and Zen Buddhism”(载于:Philosophy East and West, Vol. 27, No. 3 July 1977, pp. 323-335)两篇文章,它们讨论的都是海德格尔与禅宗的关系。

[③] 从莱茵哈德·梅依所提供的资料来看,海德格尔对禅宗虽然很感兴趣,并且多次认为那正是他一生所想言说的东西,但他在文献上主要是借助于铃木大拙的《禅宗》(Zen Buddhism, Garden city, NY 1956)一书,可能还有大峡秀荣所编的德语禅宗文献《禅:日本当前的佛教》(德文原文为:Zen: Der lebendige Buddhismus in Japan,中译本作“日本的生活化佛教”有误)以及西田几多郎的德语文章“从形而上学出发来看东方与西方的古代文化形式”(Die morgenlaendischen und abendlaendischen Kulturformen in alter Zeit vom metaphysischen Standpunkt aus gesehen)。(对此参见莱茵哈德·梅依,《海德格尔与东亚思想》,张志强译,北京:中国社会科学出版社,2003年,正文页9,页110)。

[④] 在“从一次关于语言的对话而来”的准对话中,海德格尔借日本人之口说出,在海德格尔与东亚的思想之间有有着“深深隐藏着的亲缘关系”(《在通向语言的途中》,孙周兴译,北京:商务印书馆,1997年,页111);而在与日本人手冢富雄的实际谈话中,海德格尔曾说,“东方和西方必须在这种深层次上进行对话。仅仅反复处理一些表面现象的相遇[原译为‘会见’]于事无补。”(《海德格尔与东亚思想》,同上,页115,原文根据德文有所改动。)

[⑤] 对此可以参见《陈义孝佛学常见词汇》中的“性相”条目。

[⑥] 演培曾说,“法相唯识学,虽不是没有论及到心识本体,但为其说特别放一次异彩的,不在心的本体论方面,而在心的现象论方面。”(《唯识二十颂讲记·八识规矩颂讲记》,台北,天华出版公司,1986年,页106)

[⑦] 海德格尔,《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,北京:三联书店,2000年,页42、44。还可以参见海德格尔在页45上的说法:“存在论与现象学不是两门不同的、与其他学科相并列而从属于哲学的学科。这两个名称从对象和处理方式方面描述着哲学本身的特征。哲学就是普全的现象学的存在论。”(这里引用的几段中译文略有改动)

[⑧] 除了“性相融会”的观点之外,还有“性相决判”的观点,即主张法性宗与法相宗之间有教义上之优劣差等,应当采取严峻之态度予以判别。(对此可以参见《佛光大辞典》“法性宗”、“法相宗”、“性相”、“性相二宗”等条目。)无论如何,这两种观点都不把法性宗和法相宗视为同一。当然,海德格尔后来也从不再把现象学与存在论视为同一。

[⑨] 胡塞尔,Ideen I, Hua III, Den Haag 31976, S. 66。

[⑩] 舍勒,Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Bern und München, 1980, 页270。

[11] 胡塞尔,Ideen I, a.a.O., S. 41。

[12] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页42。

[13] 这是海德格尔在《存在与时间》中的说法。以后他还使用过另一种表述:“在我的思想尝试的道路上,我清楚地认识到一种差异,即在作为‘存在者之存在’的‘存在’与作为‘存在’的‘存在’之间的差异——此处所谓作为‘存在’的‘存在’是鉴于存在所固有的意义,即存在之真理(澄明)的意义来说的。”(海德格尔,《在通向语言的途中》,孙周兴译,北京:商务印书馆,1997年,页91)——在这里,“作为存在者之存在的存在”和“作为真理的存在”分别是与“存在”与“现象”相关的替代表述。

[14] 海德格尔,《在通向语言的途中》,同上,页91。

[15] 对此可以参见笔者“深邃与明晰:海德格尔-胡塞尔关系漫谈”,载于:《会意集》,北京:东方出版社,页64-75。笔者在其中指出,海德格尔思想风格有一个从清晰向深邃的转变过程。

[16] 王肯堂,《成唯识论集解》,载于,《新纂大藏·卍·续藏经》,第五十卷,No. 821,页658。

[17] 王肯堂,《成唯识论证义》,载于,《新纂大藏·卍·续藏经》,第五十卷,No. 822,页829。

[18] 参见W.J. Richardson: Heidegger. Through Phenomenology to Thought. Preface by Martin Heidegger. Den Haag 1963.

[19] 海德格尔,《在走向语言的途中》,同上,页91。

[20] 海德格尔,《在通向语言的途中》,同上,页92。之所以说这个对话是“准对话”,乃是因为海德格尔所撰的这个对话与当时的对话者日本人手冢富雄所记载的对话不相符,实际上完全代表着海德格尔本人的思想。手冢富雄对此对话的记载题为“与海德格尔在一起的一个小时”,原载于《东京新闻》,后来作为第七章载于《海德格尔与东亚思想》,同上,页113-114。

[21] 海德格尔,《在通向语言的途中》,同上,页90。

[22] 转引自《海德格尔与东亚思想》,同上,页47-48。

[23] 对此问题可以参考的文献尤以傅伟勋的“Creative Hermeneutics: Taoist Metaphysics and Heidegger”,in: Journal of Chinese Philosophy, 3, 1976, 115-43,以及张祥龙的《海德格尔与中国天道》(北京:三联书店,1996年)为代表。

[24] 对此还可以参见《海德格尔与东亚思想》,页49-51。在这里可以看到日本禅宗文献对海德格尔在禅宗方面知识的加深和丰富:大峡秀荣所编的德语禅宗文献《禅:日本当前的佛教》中的“有即是无,无即是有”,以及西田几多郎的德语文章“从形而上学出发来看东方与西方的古代文化形式”中的“有即无,无即有”。

[25] 海德格尔,《在通向语言的途中》,同上,页90。

[26] 例如参见吴汝钧,《佛教大词典》,北京:商务印书馆,1994年,页373。

[27] 对此可以参见笔者“交互文化理解中的‘格义’现象”(载于:《浙江学刊》,1998年,第二期)。

[28] 转引自:《海德格尔与东亚思想》,同上,页9。

[29] 手冢富雄,“与海德格尔在一起的一个小时”,载于:《海德格尔与东亚思想》,同上,页113-114。

[30] 海德格尔,《在走向语言的途中》,同上,页85-86。需要提醒注意是的:海德格尔在这里误把日文中颜色、着色意义上的“色”(iro)等同于色空无别意义上的“色”(shiki)。对此可以详见梅依《海德格尔与东亚思想》的英译者Graham Parkes的注释(页38)。

[31] 海德格尔,“回到形而上学的基础”,载于:《路标》,孙周兴译,北京:商务印书馆,2000年,页430-452。下面的引文取自页430-433。

[32] 参见“只还有一个上帝能够救助我们”,熊伟译,载于:《熊译海德格尔》,王炜编,上海:同济大学出版社,2004年,页288-289,以及“回到形而上学的基础”,同上,页433。

[33] 海德格尔,“Briefwechsel mit einem japanischen Kollegen”, 转引自:《海德格尔与东亚思想》,同上,页58。

[34] 当然,海德格尔在总体上更偏重于对希腊思想开端的重新激活,对此可以参见本文结语中的论述。

[35] 手冢富雄,“与海德格尔在一起的一个小时”,载于:《海德格尔与东亚思想》,同上,页115。

[36] 海德格尔,《面对思的事情》,陈小文、孙周兴译,北京:商务印书馆,1999年,页68。

[37] 当然,还值得注意的是,这一次由于不再直接面对胡塞尔,海德格尔对黑格尔和胡塞尔的批评要更为彰显一些:“所有明确地或不明确地响应‘面对实事本身’这个呼声的哲学思想,都已经──根据其进程中并且借助于其方法──进入澄明的自由之境中了。但哲学对于澄明却一无所知。虽则哲学谈论理性之光,却没有关注存在之澄明。自然之光、理性之光只是照亮敞开之境。它虽然关涉澄明,却极少构成澄明,以至于不如说它更需要澄明才能够照耀在澄明中的在场者。”这个批评性的说明是这些论述的要害所在。——以上引文取自海德格尔《面对思的事情》(同上)页78-86。译文根据德文略有改动。

[38] 参见吕瀓,《印度佛学源流略讲》,载于《吕瀓佛学论著选集》卷四,济南:齐鲁书社,1991年,页1978。早期汉译佛典中将“真如”译作“本无”,也与此相应合。“真”在这里是指真实而不虚妄;“如”则是指不变其性,相当于德语中的“如在”(Sosein)。

[39] 实际上,正如梅依在他的著作中所指明的那样,这个联系也存在于“无(無)”与“敞开”、“澄明”之间,因为中文单字“無”最初是指一处原来有树的场地,或者说,伐木后留下的空地(参见梅依,《海德格尔与东亚思想》,同上,页61-62)。这个涵义,与海德格尔赋予“澄明”(Lichtung)的意思基本一致(甚至可说是完全一致):使某物变得自由敞开,是对所有在场和不在场的敞开。虽然海德格尔不太可能注意到中文“无”字的这个原初涵义,但毋庸置疑,他的思考方向是与“无”的基本内涵相应合的。

[40] 对此可以参见梅依的评论,《海德格尔与东亚思想》,同上,页63。

[41] 参见梅依,《海德格尔与东亚思想》,同上,页150-151)。

[42] 参见《坛经》行由第一。此外还可以在《坛经》的下列说法中找到启示:“心量广大,犹如虚空,无有边畔,亦无方圆大小,亦非青黄赤白,亦无上下长短,亦无嗔无喜,无是无非,无善无恶,无有头尾。诸佛刹土,尽同虚空。世人妙性本空,无有一法可得;自性真空,亦复如是。”(般若第二)

[43] 参见《坛经》般若第二。

[44] 参见《坛经》般若第二。

[45] 参见海德格尔,《存在与时间》修订版,陈嘉映、王庆节译,北京:三联书店,2000年,页44、45。

[46] 参见海德格尔,Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, GA 20, Frankfurt am Main 1977, S. 406, 417.

[47] 对此可以参见笔者在《现象学及其效应》(北京:三联书店,1994年)下篇、第一章、第15节B(页220-226)中的分析。

[48] 海德格尔,Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, a.a.O., S. 420.

[49] 陈嘉映的对此改译的解释可以参见他的“一些重要译名的讨论”,载于:《存在与时间》修订版,同上,页503-504。笔者在《现象学及其效应》中用“忧虑”来翻译“Sorge”,现在看来是不妥的。笔者倾向于采用“烦”的译名。

[50] 海德格尔,Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, a.a.O., S. 417.

[51] 参阅:海德格尔,Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, a.a.O., S. 420.

[52] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页223。

[53] 海德格尔,《存在与时间》,页222-223。

[54] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页193。引文略有改动。

[55] 这个意图在舍勒那里表现得也很明确,对此参阅笔者在舍勒《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学》“译后记”中的注释(北京:三联书店,2004年,页906):“他[舍勒]曾批评康德把‘爱’归属于感性感受状态的做法‘闻所未闻’,并认为康德因此而‘误识了意志行为的原初性’。一般说来,舍勒强调‘爱’在价值论层面上对认识行为的奠基性,但同时强调认识行为在认识论层面对爱的行为的奠基性。在一定程度上可以说,舍勒抱有超出‘理论-实践’这个概念对立的意图。”

[56] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页162。引文略有改动。

[57] 以上详见网络版《佛学大字典》V2.2.0中“烦恼”条目。

[58] 印顺,《辨法法性论讲记》,台北:正闻出版社,1982年,页331。

[59] 印顺,《辨法法性论讲记》,同上。

[60] 佛教中将“障”等同于“烦恼”的做法较为常见。前面所引的印顺的说法便是一个例子。此外还可以参见《佛学大词典》和《丁福保佛学辞典》对“障”的解释:“全称障碍。覆蔽之意。指障害涅槃、菩提,遮害出离之烦恼。”“烦恼之异名。烦恼能障碍圣道,故名障。”

[61] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页256。引文略有改动。中译本中的“揭示”在本文中均被改为“去障”。这主要是因为,“揭示”不能表达aletheia或Entdecken的一词前缀中含有的“剥夺性质”。海德格尔曾说:“实际的去障状态总仿佛是一种劫夺。”(页256)此外,出于前后一致的考虑,后面的引文也将中译本中对“Verst?ndnis, verstehen”的翻译“领会”改为“理解”。

[62] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页205。

[63] 这种作为无蔽或去障的“真”,在海德格尔看来是相对于“陈述真理”、“相即(adaequatio)真理”而言“更源始的真”,甚至是“最源始的真”(页218-219)。

[64] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页252。

[65] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页204。

[66] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页50。

[67] 演培,《唯识二十颂讲记·八识规矩颂讲记》,台北:天华出版公司,1986年,页233。

[68] 吕瀓,《吕瀓佛学论著选集》卷四,同上,页2151。

[69] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页256。

[70] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页256。

[71] Martin Heidegger/Karl Jaspers: Briefwechsel 1920-1963, München 1992, S. 182. 笔者曾在拙著《会意集》(北京:东方出版社,2001年,页76-88)中谈及这个问题。

[72] 梅依,《海德格尔与东亚思想》,同上,第一章、2.2,页11-13。

[73] 转引自梅依,《海德格尔与东亚思想》,页13。

[74] Martin Heidegger/Karl Jaspers: Briefwechsel 1920-1963, a.a.O., S. 181.

[75] 海德格尔,《存在与时间》,同上,页206。

[76] 海德格尔,“只还有一个上帝能够救助我们”,熊伟译,载于:《熊译海德格尔》,王炜编,上海:同济大学出版社,2004年,页290-291。当然,海德格尔仍然抱有一种希望:“是不是有朝一日一种‘思想’的古老传统将在俄国和中国醒来,帮助人能够对技术世界有一种自由的关系呢?我们之中有谁竟可对此作出断言吗?”

[77] 参见Graham Parkes (ed.): Heidegger and Asian Thought, Hounululu 1987, p 9.

[78] 参见“只还有一个上帝能够救助我们”,载于:《熊译海德格尔》,同上,页287。

[79] 在40年代末的《论历史的起源与目的》(Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München 1949)一书中,雅斯贝尔斯已经改变了他对佛教的看法,认为轴心时代的印度哲学已经达到了欧洲哲学从未达到的深度和广度。与他持相同主张的还有尼采,他曾在信中谈到,他的“跨欧洲之眼”使他认识到,“印度哲学是惟一与我们欧洲哲学平行发展的哲学。”(参见:《海德格尔与东亚思想》,“英译者前言”,页9)

[80] 奥托·珀格勒,“东西方对话:海德格尔与老子”,作为附录载于:《海德格尔与东亚思想》,同上,页237。

作者: 鲶鱼 时间: 2008-8-31 01:04

以前写过东方文化和现象学方面的文,这文是万方数据上买的,拿来参考,现在共享出来

作者还写过其它用现象学阐释佛学唯识论的文,现在搞现象学的比较多的把唯识论拿出来比较研究

佛家唯识论与现象学的有不少共通之处:

现象学的主体“意向性”理论与唯识论的“作意”都提出意识如何主动实现对对象的认知动因

现象学的“敞开—遮蔽”的辩证结构与唯识论的“种子论”都体现了本体在意识中显现的过程

现象学通过“先验自我”,唯识论通过“我执”,都达到了对本体的“消解之消解”

| 欢迎光临 新欧洲·战法 (https://bbs.xineurope.com/) |

Powered by Discuz! X3.4 |